- 投稿日:

-

2024年12月23日17:13

- | カテゴリー:

-

随想 , 現代美術 , 芸術 , 音楽

- | コメント・トラックバック:

-

0件

中村メイコ(なかむらめいこ) 2023年12月31日没 89歳

子どもの頃、テレビの黎明期からバラエティ番組によく出ていた。覚えているのはNHKの連想ゲーム。

夫で作曲家の神津善行、長女の神津カンナ(作家)、次女のはづき(女優)、善之助(画家)など一家で有名で、当時の文化的ファミリーといった感じだった。黒柳徹子などもそうだが、彼女らいわゆる意識高い系文化人が戦後の女性文化を先導したのだと思う。

篠山紀信(しのやまきしん) 2024年1月4日没 83歳

『GORO』でのタレント(山口百恵など)の「激写」や『週刊朝日』の表紙、『写楽』などで有名だった。また宮沢りえや樋口可南子などのヌード写真でセンセーショナルな話題を呼んでいて、一般にはタレント的な写真家と言ったイメージがあったかと思う。

しかし芸術としての写真のテーマや表現手法は多岐にわたっていて、1976年、ヴェネチアビエンナーレでの個展『家』は、こんな寡黙で硬質なものが撮れるのかと思ったし、1991年NHK教育テレビの『近未来写真術』での「シノラマ」の圧倒的スケールには、写真の力をまざまざと見せつけられた。

南沙織と結婚したときには驚いた。

カール・アンドレ(Carl Andre) 2024年1月24日没 88歳

同一な形の鉄板や木材を規則的に並べる作品は、それ以上でも以下でもないミニマルアートの粋と言うべき作品かと。とても知的で無機質であるにも拘わらず何か暖かいところもあるような感じを受けていた。

死去から2ヶ月後の3月から川村記念美術館で大規模な個展が開かれたのに残念。

アナ・メンディエタという名前はアーティストとして聞き覚えがあったが、彼女がカール・アンドレの妻であり、一緒にいたときに不慮の事故(アンドレに殺人の容疑がかかった)で亡くなっていたことは知らなかった。

小澤征爾(おざわせいじ) 2024年2月6日没 88歳

ごく一般的なクラシック愛好家である自分では、小澤征爾の指揮がどれほどすごいものかわからないのが残念だけど、いろいろな映像で見る限り(特にリハーサルの場面は素晴らしい)、その人間的大きさというか、包容力というか、音楽や人間に対する愛というか・・・とてつもなく大きな人だなぁと感心するばかりだった。

村上春樹の『小澤征爾さんと、音楽について話をする』も、(村上春樹のエッセイは彼の小説と同じくらい大好きなのに)難しくてよくわからなかった。その村上春樹によれば「作家が文体を真摯に追求すればするほど、文体自体が消えていって見えなくなり、あとは物語だけが残る」のと同じように、小澤の音楽は「過度なメッセージ性も、大げさな身振りも、芸術的耽溺もなく」、小澤の中で確立された「純粋な音楽思念の誠実な発露」だけなのだという。そういうものなのであろうか。

『小澤征爾さんと、音楽について話をする』

鳥山明(とりやまあきら) 2024年3月1日没 68歳

子どもの頃は少年マガジン、サンデー、キングを読んでいて、発行日には必ず買うくらい好きだった。大人になってからは全く面白いと思わなくなって漫画を見なくなった。しかし高校教師をしていた80年代、生徒にものすごい人気だった『ドクタースランプ』を見たら間違いなく面白かった。今まで読んだ最後の漫画が『ドクタースランプ』。

谷川晃一(たにがわこういち) 2024年3月10日没 86歳

大学院生の頃、袋小路にはまった絵画の脱出の決め手はポップアートだと思っていて、かなり研究、模索していた。谷川晃一はポップアーティストだったけど、作品は何か湿っぽく、あまり革新的ではなかった。しかし理論家としては優秀で1980年に谷川が編集発行した『アール・ポップ』は刺激的でとても勉強になった。

リチャード・セラ(Richard Serra) 2024年3月26日没 85歳

リチャード・セラもカール・アンドレと同じミニマリズムのアーティストだとばかり思っていたけど、あの巨大でクネクネした鉄板のパブリック作品は、そこから脱出してポスト・ミニマルへ移行してきたものだったのか。確かに観客にコミットしたり、抵抗感を持たせた作品にはその試みが感じられる。認識新た。

舟越桂(ふなこしかつら) 2024年3月29日没 72歳

よく見てはいたけど、最初の印象はあまり良くなかった。あの端正な顔つきやスッキリした形象は父親の舟越保武のスタイルと同じジャン。作品に着色するのも目玉に異質なものを嵌めたりするのも、当時はもう定番になったポスト・モダンの典型的な手法ジャン。とは思ってはいたけどいつも気にはなっていた。

造形物(人間像)に魂を感じるのはわたしの趣味ではなくて、抵抗していたのかも知れないけど、抗いがたい魅力があってもう負けそう。舟越が亡くなった今、もう負けてもいいか。

舟越桂作品展示(広島市現代美術館)

竹田康宏(たけだやすひろ) 2023年11月に逝去されていました。69歳

巨大な鉛筆を突き刺したようなインスタレーションが衝撃的だった。1983年三重県立美術館での「現代美術の新世代展」出品作だ。彫刻的な量を持った構造物(木)が、その彫刻性を示しながら拒否され、精神的で曖昧な空間を構成することで作品化している。インスタレーションとはこういうものか、と納得した。

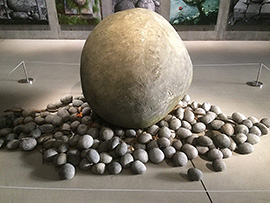

それ以来忘れていたけど、訃報に接して調べてみると、その後巨大な植物の種子や花弁をイメージした野外彫刻作品を多く制作していた。なんとも包み込むようなやさしさのある作品だった。ああこういう人だったんだなと思った。

竹田康宏|環-Mie-

桑山忠明(くわやまただあき) 2023年8月20日に逝去されていました。91歳

日本を代表するミニマルアーティスト・・・であることは知っているけど、作品を前にあれ山田正亮とどっちだったかなと思ってしまうことがある。これは私の認識不足から来るもので、今回良―く作品を見てみた。桑山で特徴的なのがメタリック類のペイントを使っていること。この視線を跳ね返し宙に浮かせるような画面は透徹した美しさがある。これだけ清廉潔白、自身のコンセプトがズレないのはすごいなぁ。自分はダメだったなぁ。なお、山田正亮はかなりペインタリーで描くという行為の中で絵画を探っている感じで、よく見れば大分違う。

ディン・Q・レ (Dinh Q. Le) 2024年4月6日没 55歳

最近、といってもここ10年くらいアジア人の現代作家が採り上げられることが多くなった。

最初は中国のファン・リジュン(方力鈞)なんかをよく見て、このディン・Q・レ(ベトナム)もそうだし、ソムアップ・ビッチ(カンボジア)なども。他名前までは覚えきれないけど、自国の政治や民族的な歴史などにコミットしていているものが多い。

ディン・Q・レは森美術館でよく見た。つい昨年の夏、「ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」にも出ていて見たばかりだったのに、夭逝だった。

笠谷幸生(かさやゆきお) 2024年4月23日没 80歳

1972年札幌オリンピックのジャンプ(70m級)で金メダル。銀、銅メダルも日本人でメダル独占。それまで笠谷なんて知らなかったが、冬季オリンピックでも日本人がメダルを取れるんだととても驚いた。

フランク・ステラ(Frank Stella) 2024年5月4日没 87歳

60年代、ブラックペインティングなどの作品で知られるステラは、その理論と体現した作品でミニマルアートの絵画的地位を確立した第一人者と呼んでいい。その頃のステラはよくわかる。70年代以降、ミニマル(近代)を越えようとしたステラは、ポスト・モダンの先駆け的なスタイルをいち早く示したということとは思うが、あれらの巨大な作品については評価しようとすることを越えている部分もある。確かに分裂したスタイル、またその折衷、平面と立体の混合などがあるが、なんでこんなものを作ったんだ。川村記念美術館などで見られるステラはただただものすごい。

鷹羽狩行 (たかはしゅぎょう) 2024年5月27日没 93歳

母が長年俳句をやっていたのでよく名前は聞いていた。

尾道の千光寺公園に行ったとき、句碑を見た。

「海からの風山からの風薫る」

この瀬戸内海の島々が見渡せる高台には、本当に心地よい風が吹いていた。

千光寺公園 鷹羽狩行句碑

佐野ぬい(さのぬい) 2023年8月23日に逝去されていました。90歳

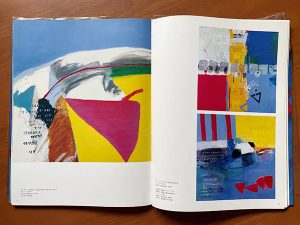

大学院修了時から数年間「新制作協会展」に出品していたが、それは新制作の作品展示が二段掛けが全くなく、とても作品を大切にしていたこと。また会員に櫃田伸也、佐藤泰生、佐野ぬいなどがいたことからだった。

佐野ぬい 作品集

槇文彦(まきふみひこ) 2024年6月6日没 95歳

年に何回か上京して、美術館、ギャラリー巡りをするけど、巡る場所場所で槇文彦の建築に出会う。代官山にはアートフロントギャラリーがあって、行く度ヒルサイドテラス横を通り過ぎるとなにかスッキリした気分になる。森美術館から少し散歩するとテレビ朝日の扇型の建物が見えるし、表参道のスパイラルギャラリーにも何回か行った。

ポスト・モダンなのかな?でも磯崎新のように重々しくなく風が通るような爽やかさがあって好きだ。

地元では島根県立古代出雲歴史博物館や来年開館の鳥取県立美術館がある。

伊藤公象(いとうこうしょう) 2024年7月6日没 92歳

薄くスライスした陶磁土を即興的に丸めて焼き、それを床に敷きつける陶のインスタレーションを何回か観たことがある。広島市現代美術館の屋外だったろうか。繊細な作品で、陶芸を爽やかな現代美術に仕立て上げて見事だった。

伝統工芸の技法で現代美術の一線をずっと歩いてきた作家だった。1970年代、私も出品したことがある栃木県立美術館開催の「北関東美術展」というコンクールで大賞を取ったのも覚えている。

ビル・ヴィオラ(Bill Viola) 2024年7月12日没 73歳

70年代、美術メディアの伸張で、インスタレーションなどの新しい形式の作品がばっと出てきたが、同じようにビデオ作品も多く登場した。

ビル・ヴィオラはその第一人者でビデオを美術メディアとして確立した(特にパフォーマンスビデオ)功績者の一人だろう。人間が水を大量に被ったり、火の中にいたりする映像は鑑賞者にかなり緊張感を強いて、その分人間の根源的な精神性に訴えてくるものだった。

余談だけど、その頃は現代美術の展示といえばインスタレーションかビデオで、絵画などほとんど見られなかった。

園まり(そのまり) 2024年7月26日没 80歳

1960年代小学生の頃、テレビで大人の歌手というもの初めて知ったのが園まり。「逢いたくて逢いたくて」など「シャボン玉ホリデー」でよく聴いた。ご本人もその歌い方も色っぽくてドキドキした。

大崎善生(おおさきよしお) 2024年8月3日没 66歳

大崎善生はたぶん『聖の青春』や『将棋の子』などの将棋ノンフィクション作家として知れていると思う。将棋見る将でもある私は、それらももちろん面白かったが、大崎の本性は喪失系悲しみ小説(勝手に命名した)の、『パイロットフィッシュ』『アジアンタムブルー』『孤独か、それに等しいもの』などだと思っている。

一時期大崎の小説に夢中になり繰り返し読んだことがある。とてもとても優しい人だと思った。

高橋和と結婚したけど、むべなるかなだった。

田名網敬一 (たなあみけいいち) 2024年8月9日没 88歳

今年8月上京時に田名網の訃報を聞いた。その時新美術館で『田名網敬一展 -記憶の冒険-』をやっていて、観ようかどうしようか迷っていたところだったので、行かざるを得なくなった。

私が現代美術を勉強した頃に出てきた人なので、なんとなく知っていたけど、その全貌は圧倒的な美術探究のエネルギーに満ちていた。

60年代の反芸術運動やサブカルチャー、ポップアートの影響を受け、異質なイメージを過剰にコラージュするシルクスクリーン作品は粟津潔や横尾忠則と共通する。

ちょうど訃報に接して展覧会を見たこともあり、この過剰なイメージと途方もない制作欲は、最後には「死への恐怖や邪念を払拭する方法であり・・・・自身の作品は魔除けであり、幸運をもたらす護符」のようなものだったことが実感された。

田名網敬一 新美術館での展示作品

アラン・ドロン(Alain Delon) 2024年8月18日没 88歳

『太陽がいっぱい』は1960年上映なのでon timeでは観ていないけど、その後ビデオ等で何回か観た。観るたびにすごかった。人気が出るのも無理もない。

『冒険者たち』(1967)『あの胸にもういちど』(1968)などはぎりぎり上映館で観た気がする。中学生だったので結構刺激が強かった。

ダリダとデュエットした『甘い囁き』がヒットした(1974)。アラン・ドロンの吹き替えは野沢那智と決まっていたけど、『甘い囁き』の日本版の野沢那智と金井克子のデュエットは何か恥ずかしかった。やはり何を言っているのかわからないフランス語でなければ。

セルジオ・メンデス(Sérgio Santos Mendes) 2024年9月5日没 83歳

小学校6年の時、日曜の朝にポップスのベスト10番組をラジオでやっていた。それをベッド(2段ベッド)の中で聴き、10時からはアメリカンシットコムの『ルーシー・ショー』と『じゃじゃ馬億万長者』を観るのが日課だった。その頃きらびやかなアメリカ文化をいっぱい浴びた。

そのトップ10番組で流れていたのがセルジオ・メンデス&ブラジル’66の「マシュ・ケ・ナダ」。素晴らしい曲だった。1966年のこと。

ティト・ジャクソン(Tito Jackson) 2024年9月15日没 70歳

今の若い人はマイケル・ジャクソンはソロシンガーだと思っているんじゃないかな。まぁそうなのだけど、1969年にデビューしたときにはジャクソン5の一員だった。ジャクソン5はジャクソン兄弟5人による「ボーイ・バンド」で、マイケルは五男でリードボーカル。ティト・ジャクソンは次男。

その時の勢いはものすごかった。「I Want You Back」「ABC」「小さな経験」「I’ll Be There」などを聴いてみればわかる。

J・D・サウザー(John David Souther) 2024年9月17日没 78歳

J・D・サウザー。懐かしい名前だ。大ヒット曲「You’re Only Lonely」は1979年。忘れていたけど、改めて聴き直すとなんていい曲なんだ。70年代から80年代にはこうしたミディアムテンポで、激しくも湿っぽくもない、ただ優しいばかりの曲が多いかも。ニール・ダイヤモンドとかニルソンとか。

J・D・サウザーはイーグルスの「New Kid in Town」も作っている。これもとてもいい。

クリス・クリストファーソン(Kris Kristofferson) 2024年9月28日没 88歳

クリス・クリストファーソンもその一人かも知れない。ものすごく声のいいカントリー系のシンガーだと思っていたけど、結構有名な俳優でもあったらしい。

「Me and Bobby McGee」をよく聴いた。あと「Help Me Make It Through the Night」。

高階秀爾(たかしなしゅうじ) 2024年10月17日没 92歳

『名画を見る眼』『続 名画を見る眼』『近代絵画史:ゴヤからモンドリアンまで』などは美術史をきちんと把握するために読んでおくべき本だった。面白くはないけど、これを読めばまずは基礎的知識は付く。高階秀爾はそういった啓蒙的役割を持った作家として捉えていた。なので学生にもこれとこれだけは読んでおくようにと夏休みの宿題に出したりした。

でも『ニッポンを現代アート』など結構現代美術系の本も書いている。

谷川俊太郎(たにかわしゅんたろう) 2024年11月13日没 92歳

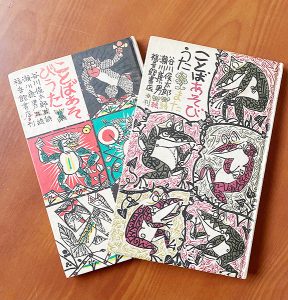

十代の頃、詩が好きだった。でも読むのは萩原朔太郎とか中原中也とかで、谷川俊太郎は平明なのにあまりピンと来なかった。なんでも軽々とできてしまって、時代の寵児的な扱われ方(本当にそうなんだろうけど)をしていたのにも何か反発したくて、食わず嫌いだったかも知れない。

でも親になって『ことばあそびうた』や『もこ もこもこ』にはお世話になった。とくに『もこ もこもこ』は絵が元永定正だったから私の宝物みたいなものだった。

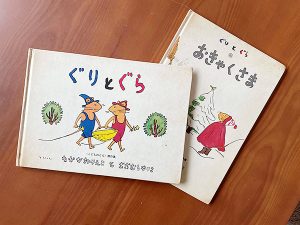

(ちなみに10月になくなった中川李枝子さん[2024年10月14日没 89歳]の『ぐりとぐら』シリーズにも本当にお世話になった)

近年、朝日新聞に月一掲載されていた詩「どこからか言葉が」は楽しみだった。最近は死への思いが色濃くなっていて、それはそれは心に染み入るものばかりだった。

谷川俊太郎の死をテーマにした詩はどれもすごいけど、そのうち一編だけ。ものすごいです。

「死と炎」

かわりにしんでくれるひとがいないので

わたしはじぶんでしななければならない

だれのほねでもない

わたしはわたしのほねになる

かなしみ

かわのながれ

ひとびとのおしゃべり

あさつゆにぬれたくものす

そのどれひとつとして

わたしはたずさえてゆくことはできない

せめてすきなうただけは

きこえてはくれぬだろうか

わたしのほねのみみに

朝日新聞 2024年11月17日

谷川俊太郎 『ことばあそびうた』

中川李枝子さん『ぐりとぐら』

中山美穂(なかやまみほ) 2024年12月6日没 54歳

世代が違うので追いかけたことも、とくに思い入れもないけど、あのギラギラした目と勝ち気な表情は魅力的だった。ちょうどアイドルの集団プロデュースが出始めの時で、それに対して一匹狼的な感じでかっこよかった。

リリースした曲も『色・ホワイトブレンド』(これは竹内マリアの歌でしか覚えていない)『ツイてるねノッてるね』『WAKU WAKUさせて』『You’re My Only Shinin’ Star』『世界中の誰よりきっと』『ただ泣きたくなるの』など、アイドルの曲とは思えない、よくできたいい曲ばかりだった。

久里洋二(くりようじ) 2024年11月24日没 96歳

アニメーション作家、イラストレーターとして日本の60年代のサブカルチャーを推進した一人。いかにも60年代らしい作家だった。あのひげと長髪の風貌と11PMでのシュールでちょっとエッチ(と言う言葉が流行った)なアニメーションが久里洋二の印象だけど、ひょっこりひょうたん島など子ども向けのアニメーションも多く手がけている。

- 投稿日:

-

2021年7月14日9:36

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 彫刻 , 現代美術 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

10月18日、秋晴れの日に岡山県津山市で開催中の安藤榮作展「天の所有物」を見に行ってきました。会場は古民家を改装したギャラリーNishiIma25と元米倉だった倉庫で、その2会場に30数点の作品が展示されています。

数も多く内容も多彩な展覧会で、安藤さんの代表作である大作の「鳳凰」、「天と地の和解」、「光のさなぎ」、「2千体の人型」の他に、いくつかのシリーズ-「ゴロッとした塊」シリーズ(私が勝手に呼んでいるだけです)。ただそこにあるだけで存在の価値を持つ、抽象という理解が始まる前からあるような彫刻。その逆の「空気の狭間」シリーズ-外界の空気の圧によってできあがった板状の存在(これは安藤さん自身がそう呼んでいます)。こどもの造形のような動物シリーズ、直角に曲がる人型シリーズなどが築200年の旧家にインスタレーション展示されています。

荘厳さとユーモアが同居し、抽象と具象などといった境を軽々と飛び越え、思いもよらぬところから生み出される自由自在さが安藤彫刻の魅力の一つだろう。この自由さは安藤さんの人間や宇宙に対する理解の深さによるものであろうが、それとともに彫刻に対する理解でもあると思う。

安藤さんの作品は斧1本だけで削る、ある意味単調な制作によって作られる木彫ですが、できた作品はものすごく豊かで人間の根源的存在性を感じさせます。それは彫刻という伝統的で厳密な形式の価値ややっかいさの諸々を深く受け止めて初めて、この自由で柔軟な表現ができるのだと思う。

彫刻であるべき必然性、つまり彫刻の芸術的可能性に対する深い洞察と理解なくしては出現し得ない作品だと感じました。

- 投稿日:

-

2019年8月7日11:59

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 現代美術 , 美術館 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

今回も掛け持ち出張の合間を縫っていくつかの展覧会を見ました。

■クリスチャン・ボルタンスキー展(国立国際美術館)

照明は消され、その所々で裸電球が光りまた明滅している会場に、心臓音、風鈴の音、叫び声(のようなもの。海に向けた収音機に集まるクジラの声?)が断続的に聞こえる。その中にある47ものインスタレーション作品を巡る。1969年からのボルタンスキーのスタイルをほぼ網羅した記念碑的展覧会だ。作品同士をつなげて見せたり、部屋を区切り独自の空間で見せたりしてあり、光、音、映像等とともに巡ることの臨場感も楽しめる。

生と死(今回は「来世」まである)、記憶、匿名性という根源的なテーマをこれだけ多くのスタイルで、そのどれもが重量感と密度を持って迫ってくる展示は見ごたえがあった。今までの経験で、ウームこれはどうかな?と思っていたものもいくつかあったが-例えば骸骨の影絵や海岸の鈴の音-今回は軽いほうのヴァリエーションとして、振れ幅のうちかなと思った。

しかしやはり無名の人々、時にはボルタンスキー自身も無名の一人として扱った作品に真の内容があるかな。心臓音や新聞の切り抜き、ピンボケの顔写真などのほかに、ボルタンスキーが今まで生きてきた時間を秒数としてカウントしている赤いネオン管の作品。その数字は、彼の死とともに止まる。壁の隙間からの覗いた部屋に置かれている多くの電球。それは毎日2個ずつ消えていく。等々。

それにしても来場者の半分以上が若い女性で、越後妻有や瀬戸内の芸術祭の影響か、かれは人気あるんだな。

■「霞はじめてたなびく」(佐藤雅晴、西村有、吉開菜央)

トーキョーアーツアンドスペース本郷

(個人的にですが、)佐藤雅晴さんの追悼のためにどうしても行かなくてはいけないと思っていた。佐藤さんががん闘病中で昨年余命宣言されていたことは、トーキョーアーツアンドスペース本郷のHPで彼自身が告白していて知っていたが、先日「六本木クロッシング」展の佐藤さんの「Calling」をFBにポストしたのは、作品に純粋に共鳴したからだ。逝去されたのはつい先日知った。

3階建てのギャラリーは1階ずつスペースが作家に与えられていて、1階が佐藤さん。《福島尾行》は震災後の福島の日常を淡々とまたゆっくりと描いている。(スクリーンの前のピアノが無人のまま低い音楽を奏でている)映像は所々アニメーション化されていて、季節の移ろいやその場の空気が身体的感覚を通してしみじみと浮かび上がってくる。もう1点《雪やコーヒー》はモノクロームアニメーションで、コーヒーに角砂糖を入れる瞬間がスローモーションで繰り返される。角砂糖にコーヒーが滲みこむ。何でもないがいつくしむべき人生がゆっくりと流れる。

2階は吉開菜央さんの映像とテキストのインスタレーション。「石の話」や「金魚の話」など、はじめも終わりもない、目的も大したオチもない、ただたまたま経験したことを綴ったテキストが、自転車に乗る映像とともに並んでいる。生身の自分が風を切る身体感覚。その場でたまたますれ違ったものや経験したこと(金魚や石)。それは意味が発生する前の無垢でむき出しの世界だ。(余談ですが、吉開さんはあの米津玄師の「Lemon」のミュージックビデで踊っている女性だそうだ)

3階は西村有さんの絵画。見た瞬間、「昨日VOCAで見た作品だ」と思った。その時もすごくいいなぁと思った。(VOCA他いくつかの展覧会レポートは後日HPのtopicsにアップしたいと思ってます)その場で見た景色ではなく、いつかどこかで見た記憶の彼方から染み出てきたような風景。直接描いていない。何が見えるのかわからないところからたどり着いたような風景。意識の底にある世界像。

この展覧会を見て言えることは、3人とも、何があっても何がなくても人生はいつくしむべきものだということ。そのやさしさにうっとりしてしまう。

佐藤雅晴さんのご冥福をお祈りいたします。

- 投稿日:

-

2018年11月6日10:52

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 現代美術 , 美術館 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

○レアンドロ・エルリッヒ展 (森美術館)

エルリッヒ展は一人では行かないほうがいいよ、と友人から聞いていたけど、その通りだった。確かに面白いし、インスタ映えする写真が撮れるけど、一人では作品に入り込んだ時に、自分で自分が撮れない。キャッキャ言って写真を撮り合っているグループを見ると「チッ、うるさい」とか思ってしまう。

エルリッヒは基本、鏡と空間と映像を使い錯覚を起こし、虚実をないまぜにして、人間が「こうであるはずだ」と思う既成概念を壊してしまう。人の感覚や行動がいかに慣用に囚われているかを暴く批評性があるから美術になっている、とか思っていたら、最後の「建物」は理屈抜きで面白い。単純な仕掛けなのになんでこんなに楽しいのかってくらい。これは誰かと来ないとインスタ映え写真が撮れないよ。

それから、こんなこと書いていいのかわからないので、カッコに入れて書くけど、エルリッヒ展を出て同じ階で開催していたMAMコレクションとプロジェクト展のハンディウィルマン・サプトラやディン・ミッチェルの作品、はたまたミュージアムショップでやっていた長井朋子の作品が面白いと言うかすごくて、ひょっとしたらエルリッヒよりもいいかも…と思ってしまったのは残念なことなのか、それともエルリッヒを見に来たからこれらの作品も見られたと喜ぶべきなのか…

ハンディウィルマン・サプトラ

ディン・ミッチェル

長井朋子

○野生展(21_21デザインサイト)

もう結構歳とったし、最近は風邪から中耳炎になったりで、すっかり元気がなく、これを見ても野生的になれるなんて考えてもいないですが、どんな展覧会だかよくわからないところに惹かれて入ってしまった。

この展覧会の「野生」の基本的な解釈は、南方熊楠の「縁起」という概念に因っている。「縁起」とは西洋近代科学的な固定された因果関係で物事を理解するのではなく、世界の実相を潜在空間に隠されている部分も含めたネットワークでできているとするもの。その「縁起」ネットワークを結合する「脳力」の力で野生を生み出すことが出来ると考えるらしい。この「縁起」の世界では対立関係はなく、全体が部分であり、生が死でもある。

そのようなダイナミックな生命感から、展示には古代の土偶があったり、未開の地のお面があったりする。でも、総じて展示がソフィストケイトされているといってもいいくらい整然としているので、理性を超えた野生的エネルギーは伝わってこない。こんなテーマなら、主題と形式を一致させようとは考えなかったのか。いっそどこか制御できないくらいの展示手段があってもいいのではないかと思ってしまうが…まぁ無理か。でも、どこから生まれるのかわからない色と形で妖しく魅力的な絵本を作っていた田島征三が、植物を使ったインスタレーション作家として華麗な変貌を遂げている姿や、僕らの時代のヒーローの一人である黒田征太郎の、衰えを知らない作品(やっぱり少し衰えたかな)を見られたのだけでも行ってよかった。

田島征三

黒田征太郎

- 投稿日:

-

2018年8月26日0:04

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 現代美術 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

私がほぼ毎年出品しているCAF.N展は、展覧会ごとに毎回作品集を作成し、記録を残すことを会の活動の一つにしている。その巻頭言は、今までこの会に関わってこられた多くの評論家や美術関係者に執筆をしていただいている。古くは元埼玉県立近代美術館館長の田中光人氏や、長くこの会を見ていただいている金沢毅氏をはじめ、赤津侃氏、谷新氏など多くの評論家が巻頭を飾ってきている。

長年のこの作品集の編集の中で、今回初めて出品者による巻頭言を載せようということになり、CAF.N協会が埼玉美術の祭典と言っていた時からの古いメンバーである私に話が回ってきた。私はCAF.N会員であり、現に近展覧会にも出品している立場なので、書けることと言えば,埼玉美術の祭典以来の実際の会内部の様子や変遷と、それに関わった私の実体験である。それを基にこのCAF.Nという会を少し内省的にまとめてみた。

以下が2017CAF.N展作品集に載った巻頭言です。

(なお、展覧会の様子は「exhibition」の「2017CAF.N展」をご覧ください。)

30数年にわたるつき合い-CAF.Nが求めるもの&CAF.Nに求めるもの

新井知生

埼玉県の高校教員に就職して3年目の1983年11月、第6回埼玉美術の祭典(現CAF.N)コンクール部門に応募し優秀賞を受賞した。審査は公開で行われ、審査員には当時バリバリの美術評論家であった瀬木慎一、林紀一郎、ヨシダヨシエ氏らがいた。

私はその受賞の知らせを修学旅行引率先の京都で聞き、その帰路、東京駅に着くと、そのまま前年開設された埼玉県立近代美術館での授賞式に向かった。それが30数年にわたる現CAF.N協会との長い付き合いの始まりだった。

その後、組織はより全国的な体制へと発展し「現代美術の祭典」と名称を変えた。私自身はそのスタッフメンバーとして出品を続け、1987年には、10周年記念誌の編集発行に携わった。

リーダー(その後協会代表)の小野寺優元氏と、コンクールを通して集まった同年代の若手作家とともにあたる編集作業は、この新しい美術運動への参加が、まだ何者でもない私たちを後押しし、また未来を祝福しているような幸福な時間を与えてくれた。

1989年には名称をC・A・Fと変更し、この活動の第3期に入った。作家主体の自主企画展は必ずマンネリ化するか崩壊する。そうならないため、同じメンバーで同じことを繰り返さないこと、また公募団体のようなヒエラルキーを持った制度にしないことがこの団体設立の理念であり、それは必然的な脱皮だった。

方法論として、参加者を固定せず毎年入れ替える、10年で解散する、シンポジウムを通して社会にこの運動を発信することなどの改革案が挙がった。

公募展、コンクール、個展、グループ展等それぞれの発表形態が花開き、その中で作家が競い合っていた時代だった。各作家は自分の作品の評価を得るために、個々の個性に基づくスタイルや世界観を必死にアピールしていたが、それゆえにその過熱化した争いは、技術や素材の過度の主張となり、果ては新奇性や小さな差異を求めるようになった。そして評価を得たスタイルに固執する現象も見られた。私もいろいろな展覧会にちょこちょこ手を出してはいたが、それらはエネルギーに満ちたものでもあった反面、ある種の不毛さも漂わせていた。

その中で、CAFは1年に一度帰るべき場所だったような気がする。ここだけは戦いの場ではなく、自分にとっての価値観をそのまま素直に提示できる場だった。創作活動本来の自己目的性をそのまま展覧会の価値体系にしている稀有な団体だったのだ。

2004年に10年間のC・A・Fの活動を締めくくり、CAF.N(ネビュラ)に組織改編した。

「ネビュラ(Nebula)」とは「アートの交流を渦巻き状に展開する」という理念による命名だった。その理念の下、私自身2007年に「CAF.N松江展」を開催した。その際には、狭いセクトに捕らわれず表現の現代性と多様性で人選することを基盤にし、この地域に現代美術の在り様を示すことや、美術家同士や地域との交流などを求めて企画運営した。それは一応はできたとは思うが、地方展の開催にはいくつか疑問が残った。

それとは別にこの団体が目指すものは、表現の現代性-同時代としての現代美術たりえているか-を問うこと、つまり美術の動向に対する開かれた目を持つ姿勢なのだと思う。それが、内部の評価を得ることに気を配るような公募団体の閉じられたシステムとの相違点である。

それは芸術や娯楽の相互浸透や総合が行われているこの時代にあって、自らの制作メディアとスタイルが、他のあらゆる表現形式の中で、なお「世界と人間」を表すのに足る力を持ち得るかを問うことである。美術が現代において、IT機器や他の形式では到達し得ない世界の様相や、人間の心の不可知な部分への浸透を可能にさせる優れた形式であることを、証明して見せなければならない。

美術という形式の価値を、個々の作家が表現の中で証明しつつ集うことが現在のCAF.Nの使命であると考える。またそれが自分自身の存在証明でもあると思っている。

- 投稿日:

-

2018年1月22日10:30

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 海外 , 現代美術 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

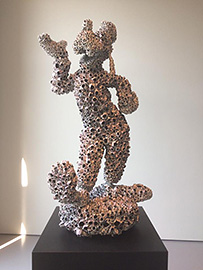

「Treasures from the Wreck of Unbelievable」

ヴェネツィア・ビエンナーレ関連企画、話題のダミアン・ハーストの「Treasures from the Wreck of Unbelievable」を見ました。

まぁ何と言うかここまでやるか。

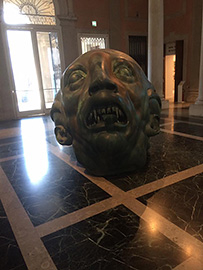

難破船から引き揚げられた財宝は、何千点もの古今東西の歴史的遺産。数百年海底に埋もれていたので、珊瑚や貝などがこびり付いている。この歴史的な発見は、引き揚げの一部始終がビデオで記録される。

よく見ると引き揚げモノの中に、珊瑚に埋もれたグーフィーやガンダムがある。

他にも、財宝の中にこんな歴史的事実はないだろうと首を傾げる様なモノも混じっている。

膨大な資金と時間と労力をかけた世紀の大ペテン。賛否両論あるようだけど、こういうバカバカしさ、ナンセンスは私は嫌いではない。

ハースト曰く、

「Somewhere between lies and truth lies the truth」

グラッシ宮とプンタ・デッラ・ドガーナの2ヶ所での展示だったが、ヴァポレットに乗りまくってヴェネツィアを楽しみながら回った。特にプンタ・デッラ・ドガーナは安藤忠雄の建築の現代美術館で、そうでなくても行きたいところだったので、展示とともに、内部空間の素晴らしさに感激。

- 投稿日:

-

2017年11月30日16:35

- | カテゴリー:

-

旅行 , 海外 , 芸術 , 音楽

- | コメント・トラックバック:

-

0件

2019.9.6

カッセルから電車でミュンヘンまで南下しました。そして今日はそこから日帰りでザルツブルクに行って来ました。

朝、駅で往復切符を買う。海外旅行者用の割引チケットにすれば、超超安いです!往復で12ユーロくらい。

高校生の頃、勉強もソコソコに、夜な夜なクラシック音楽を聞いていました。ごく一般的な愛好家の域を出ていないので、有名な作曲家の曲しか知りませんが、一番好きな作曲家は何と言ってもモーツァルトでした。

軽妙で屈託がなく、計画や熟慮というような痕跡なく、まるで天から降りて来たように調べが溢れるモーツアルトの音楽。モーツァルトは音楽を作るのではなく音楽と一体化している。それが作る側も聞く側も至福の時をもたらすと思っています。

ザルツブルクと言えばモーツァルト。そのモーツァルトの生家と育った家に行けた格別な旅でした。

(旧市街、大聖堂前でシュテファン・バルケンホール、ザルツブルク市立美術館でウィリアム・ケントリッジに遭遇)

- 投稿日:

-

2017年11月17日9:16

- | カテゴリー:

-

島根大学 , 海外 , 現代美術 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

8月31日から9月14日まで大学のサヴァティカル研修をいただいて、カッセルドクメンタ、ヴェネチア・ビエンナーレに行ってきました。今年は10年ぶりでこの2大芸術祭が同じ年に開催されるということで、見逃さずに行けて幸運でした。

まずはカッセルドクメンタから。

丸2日かけてタップリ見て回りましたが、週末だったせいか、どの会場もかなりの行列で、待つ時間も多かったです。

ドクメンタは退廃芸術展が元になっていることもあって、政治的な関わりや歴史の検証を含んだ作品が多いので、少し前の作品も参照されるように並んでいるし、スケールの大きさで圧倒する様なものではなく、マイノリティーの問題や記録性を持った作品が多かった気がします。

このことについての賛否の意見もいろいろな批評で出ていますが、私が初めてここに来た感想としては、とにかくこの活気が楽しい。特に私より明らかに年上のおばさま方が多く、その皆がジーンズとスニーカーを着こなして颯爽と会場を歩く姿を見ると、じぶんももっと楽しまなきゃと思ってしまいました。

- 投稿日:

-

2016年8月27日18:31

- | カテゴリー:

-

写真 , 展覧会 , 現代美術 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

広島市現代美術館東松照明は原爆で荒野になった長崎のその再生の歴史や風土、催事などを50年にわたり撮影し続けた写真家として知られているが、この展覧会も1960年から2008年頃まで撮り続けた「長崎」に特化した写真展だった。

東松照明展私は、写真畑の写真家というか、カメラが先にあって写真を撮っているような(こんな言い方は語弊があるかも知れないが)写真家、例えば(私の中では)東松照明も含めて、奈良原一行、森山大道、土門拳などを指しているのだけど、彼らの写真はよくわからない。というか、見ても心が躍らないというところがあって、どちらかというと苦手だなぁと思っている。

一方、同じ写真作品でも美術畑というか、美術の文脈から出てきて写真というメディアを使っているアーティスト、例えば(私の中では)ヴォルフガング・ティルマンス、ベルント&ヒラ・ベッヒャー、アンドレアス・グルスキーなど、写真が美術のメディアとして確立したポスト・モダン型の写真には、身も心もガンガン反応して十分堪能してしまう。

また写真家でも「わかる」と思えるような人もいて、荒木経惟は写真家と言うしかないと思うけど、自分を全面的に開放し、その上で作品を何かに委ねたような写真手法から、ホントやさしい人だなぁと、人間の根底に触れ合える喜びを持てる。植田正治は群像の形や存在感と砂丘などの空間、調子(光と影)の対比など、絵画的な造形理念と合致してしまうのでわかりやすい。

最近見た日本の若手、鈴木理策や川内倫子などは写真ベイスト写真家だろうが、その手法は写真で何かを表すのではなく、写真に写されたものの隙間に潜む生と宇宙の秘密的感覚をどこかに宿すような写真で、このような感覚は美術ベイストの私もよくわかる。

ということでつまり私は、写真そのものが求める形式と内容の関係、あるいは成立の原理というものは分かっていない(それも一つで括れるものでもないと思うし、ドキュメント-役割としての価値もある)のですが、今回の東松照明を見て、特に1970年代半ば以降の長崎の風物には見ていくうちにググッとくるものがあった。もちろん美的、造形的原理もなくはないのだけどそれに収束せずに、何でもないものを、意図までも廃し、つまり匿名的に淡々と写し、それでいて人間の生のかけがえのなさに思い至らせる力があるような気がした。とてもよかったです。

企画展は写真撮影禁止なので、常設の展示風景をいくつか。

それから写真がわからない私が現代美術館近くで撮ってしまった、いわば写真の埒外の写真を最後に一枚。(よく見ると猫がいます)

- 投稿日:

-

2015年7月18日15:13

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 芸術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

[exhibition]で記録した山口画廊での個展の番外編です。

今回の山口画廊での個展ではFBにイベントページを立ち上げて「友達」を招待してみました。https://www.facebook.com/events/1568690973385294/

下の文章はそのイベントページの紹介文です。

「千葉市の山口画廊での4年ぶり5回目の個展です。

小品を34点ほど展示します。

今回の個展には「通り過ぎる風景」というタイトルを付けました。

「通り過ぎる風景」とは人の意識や記憶の中で現れては消える景色のようなものを言っています。

人はその内側に意識や記憶があります。また外側には別の世界があります。でも人と外界とは分かれているわけではなく、それぞれがそれぞれを反映しあい、私たちは内なる意識と外なる世界の関係性の中で生きているのはないかと思います。

また人の存在とは世界と接触したその意識や記憶の積み重ねではないかと考えています。

今回の個展では、私が外界と関わる中で私の意識を通して像となったものを絵画として提示するものです。

お近くの方は是非お立ち寄りください。」

(展示風景1)そして5月18日に個展が終了した時、このイベントページに次のようにPOSTしました。

「5月18日で個展が終了しました。

ご来廊の皆さま、またこのページからの発信にお付き合いいただきました皆さま、ありがとうございました。

今回の制作は、どう描くかという構想もなく、予期せぬものに反応して描き、また出てきたものに続けて描くという作業をしました。いずれどこかに帰結するだろうという、少しの自信と期待がありましたが、なかなかそうはいかず、何度も壊しては描くことの繰り返しになりました。その中で新しい形と空間が生まれたと思うこともあり、またいつもの自分の持っているものが出てしまったとがっかりすることもあり、結局こんなところに辿り着いたというのが今回の作品でした。

今頃になって自分を知るいい修業になりました。

山口画廊のオーナー、山口雄一郎氏にはいつものように、自分の勝手な制作を暖かく見守っていただきました。山口画廊のHPにも硬質な文章で紹介いただいています。

「PRESENT」http://www.yamaguchi-gallery.com/present/

「REVIEW」−花でしかありえぬために−

http://www.yamaguchi-gallery.com/画廊通信-vol-139/f

また今回久々の関東での個展ということで、プライベートでも、大学時代の同級生や先輩、後輩と何十年振りかで会えたり、元同僚や教え子、今の教え子たちに来てもらったりと、楽しい再会の時間が過ごせました。

皆さまいろいろとありがとうございました。」

(展示風景2)小品の個展はここのところやってなかったので、かなり制作に戸惑い、上に書いたようにそれこそ何十回となく描き直しました。どこまで行けば自分の作品になるか分からず、暗闇をさまよっているようで、徒労とも思えるような時間を重ねました。

それで出てきたのがこれですから、まぁこれは結構自分なんだろうなぁと納得せざるを得ません。画面上の構成を排することを考えながらやっているのですが、どうしても構成してしまうこと、もっとグレイッシュとかディープな色が使いたいと思っているのに、明るく優しい色使いになってしまうこと、空間の整合性が気になることナドナド・・・・それから後で気づいたのですが、驚いたことに、高校の時出会ったニコラ・ド・スタールが長い時の流れを経て、自分の中に残っていたのだという事実。高校生の時、毎日石膏デッサンに明け暮れ、いつも暗くなってから1人とぼとぼと帰って行ったその帰り道の本屋で初めて見た美術手帖のニコラ・ド・スタール。あの時の衝撃は忘れられません。あの単純化した色彩に込められた乾いたセンチメンタリズム・・・・・うーむ、私にとって近代はなかなか超克できないものなのだ。

通り過ぎる風景No7

通り過ぎる風景No9

通り過ぎる風景No10

通り過ぎる風景No15