- 投稿日:

-

2024年4月11日12:36

- | カテゴリー:

-

東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

もう懐かしい感じになった現代美術作品を復習するような展覧会を2つ見た。

①「PLAY PLAY ART」展 ワタリウム美術館

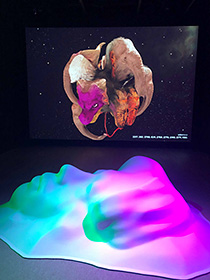

ワタリウム美術館の70年代から90年代のコレクション作品を総観する展覧会。1点、小谷元彦の「リボーンアート・フェスティバル」出品作品「Surf Angel(2021-22)」だけが特陳。

特にテーマは感じなかった。もうすでに懐かしいという感じと、結構渋いというか、芸術に対する真摯さがあったなぁという感想。

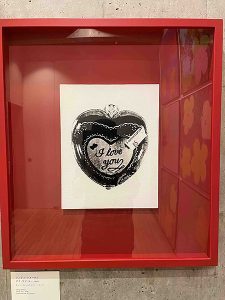

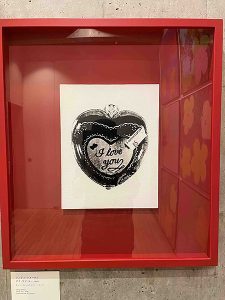

小谷元彦、ナムジュン・パイク、ニキ・ド・サン=ファール、アンディ・ウォーホル、ジョナサン・ボロフスキー、デイヴィッド・ホックニー、小沢剛、ソル・ルイットなど。

小谷元彦

ナムジュン・パイク

ニキ・ド・サン=ファール

アンディ・ウォーホル

ジョナサン・ボロフスキー

デイヴィッド・ホックニー

小沢剛

オノ・ヨーコ

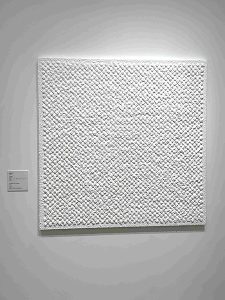

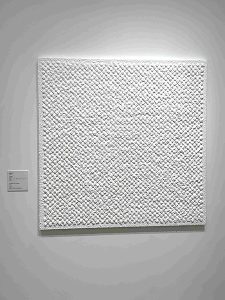

ソル・ルイット

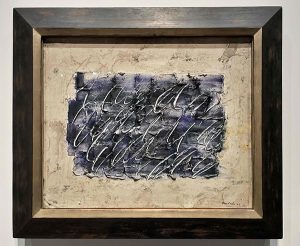

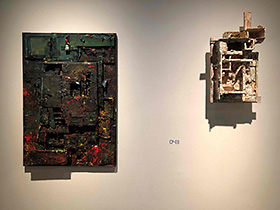

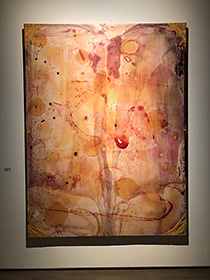

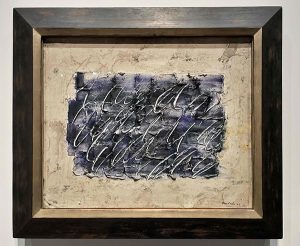

②「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開」展 アーティゾン美術館

改装、改名なってから初めて行った。セザンヌやマティスに始まってカンディンスキーや抽象表現主義、日本の抽象まで年代順に網羅している。抽象を総復習するような展覧会。

学生の頃、わくわくしながら見たブリジストン美術館の近・現代の珠玉の作品との再会は感慨深いものがある。また今回旧収蔵作品に加えて、かなりの数の新収蔵の作品が展示されている。

最後に現代の抽象のホープ的な作家7名(津上みゆき、髙畠依子、リタ・アッカーマンら)の作品が展示されている。こういうのがあって単なる名画の総花的な展覧会で終わっていないのがいい。

セザンヌ

マティス

ピカソ

カンディンスキー

フォートリエ

デ・クーニング

ロスコ

元永定正

スーラージュ

津上みゆき

髙畠依子

リタ・アッカーマン

- 投稿日:

-

2024年3月27日0:30

- | カテゴリー:

-

個展 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

30年来の旧友二人の個展に行って来ました。

①田鎖幹夫展

昨年日本橋から表参道に引っ越ししたギャラリー砂翁&トモスは、空間と壁面、光までもが見事に呼応しているステキなギャラリーでした。

田鎖君は独自に開発した蜜蝋を使った作品を作り続けている。

蜜蝋を紙や板に塗り、引っ掻いて跡を作りインクや絵具を乗せ、それを溶かして別の紙に転写する。反転した作品がもう1つ出来る。

何より転写という間接的な過程を経ることで偶然性を取り込んだ作品になり、その分意図や意識から離れて開放的な気分になるのが心地よい。

②五嶋稔展

京橋のギャラリー檜B・C。

いつも通り五嶋君の性格そのものの、サービス満点の作品群でした。

アクリルガッシュの艶消し不透明、明るいベタ塗りと細筆による線の走りが冴え渡っていました。楽しい作品ですがただ楽しいばかりでなく、秘密めいたというか、蠱惑的なところがなんともくすぐられます。

- 投稿日:

-

2023年12月29日19:04

- | カテゴリー:

-

随想

- | コメント・トラックバック:

-

0件

磯崎 新(いそざきあらた) 2022年12月28日 91歳

埼玉県在住時には群馬県立近代美術館(1974年建設)にはよく行った(庭に宮脇愛子の「うつろい」がある)。この頃から重厚で幾何学的、いかめしい感じだった。1983年のつくばセンタービル、1990年の水戸芸術館なども幾何学的なのに近代建築のような軽さ、明るさはなく、何か重々しく歴史主義的な威圧感というか、荘厳さというか、があった。

高山 登(たかやまのぼる) 1月8日 78歳

もの派の重鎮だった。もの派は鎌倉画廊でよく展覧会をしていて、そこでよく見た。枕木を使ったインスタレーションが有名。横浜の旧BankARTでも見た気がする。同じもの派の原口典之(2020年没)とイメージが重なる。原口は廃油プールで、どちらも暗く重たく「もの」の存在感が圧倒的。

ジェフ・ベック(Jeff Beck) 1月10日 78歳

ジェフ・ベックグループ時代のボガート&アピスは元ヴァニラ・ファッジ。

アルバム「BLOW BY BLOW」(1975)「WIRED」(1976)がすごかった。

ディビッド・クロスビー(David Crosby) 1月18日 81歳

クロスビーもザ・バーズ(1965年「ターン・ターン・ターン」、のちにメーリー・ホプキンがカバー)から始まり、ジェフ・ベックと同じようにいくつかのグループの結成、解散をしながらそのキャリアを積んだけど、なんと言っても1969年結成のクロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤング(グラハム・ナッシュは元ホリーズ、ヤングはあのニール・ヤング)。アコースティクな音作りと、4人のコーラスの美しさはこれぞフォーク・ロック。

特に「Teach your children」は最高。これを書いていたら1969年のバーズの「イージーライダーのバラード」とか、クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングの「ウッド・ストック」を思いだした。懐かしい。

バート・バカラック(Burt Bacharach) 2月8日 94歳

作曲家。

ディオンヌ・ワーウィック 「サンホセへの道」(1968)、「恋よ、さようなら(I’ll Never Fall in Love Again)」(1970)

アレサ・フランクリン 「小さな願い( I Say A Little Prayer)」(1968)

カーペンターズ 「遙かなる影(close to you)」(1970)

などなど。そして極めつきはB・J・トーマスの「雨に濡れても(Raindrops Keep Fallin’ on My Head)」

大江健三郎(おおえけんざぶろう) 3月3日 88歳

大学生の頃、大江健三郎と高橋和巳は読んでいないと恥ずかしいという感じがあって、必死になって『死者の奢り』『芽むしり仔撃ち』『飼育』など読んだけど、難しすぎて読み切れなかった。高橋和巳もなんとか『捨子物語』は読んだけど、『非の器』とか全く太刀打ちできなかった。それより柴田翔や庄司薫とかに夢中になった。

後年、大江の知的障害の息子、大江光のピアノ曲のCDをよく聴いた。

坂本龍一(さかもとりゅういち) 3月28日没 71歳

『戦場のメリークリスマス』や『ラストエンペラー』などがクラシックとして残っていくのだろうな。私がよく知っているのは1978年結成のイエロー・マジック・オーケストラ(細野晴臣、高橋幸広-2023.1.11没)の『ライディーン』や『テクノポリス』などのいわゆるテクノポップ。これはどうなのだろう?ちょうど同時期のジュリアン・シュナーベルのプレイト・ペインティングみたいな。すごいのだけど、モダン以降のこの時期のどう評価したら良いのかわからない感じもある。

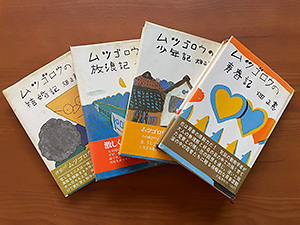

畑正憲(はたまさのり) 4月5日 87歳

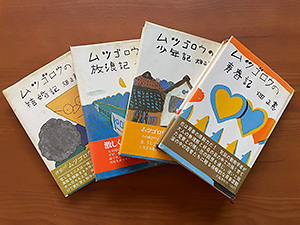

『われら動物みな兄弟』(1967)ではまってしまった。『ムツゴロウの青春記』『ムツゴロウの少年記』『ムツゴロウの放浪記』『ムツゴロウの結婚記』(1971-79)むちゃくちゃ面白かった。私にとって畑正憲は作家。『ムツゴロウの青春記』は北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』とともに青春小説のバイブル。

畑正憲のムツゴロウシリーズ

富岡多恵子(とみおかたえこ) 4月6日 87歳

詩集『女友達』の『水入らず』が好き。とても才能のある人という印象。でもその名前は池田満寿夫のパートナーとして知った。池田のドライポイントの傑作『タエコの朝食』(1963)の多恵子。池田と別れた後は菅木志雄と暮らしていたので、よほど才能のある美術家と縁がある。

澄川 喜一(すみかわ きいち) 4月9日 91歳

大学卒後数年、新制作協会展に出していたので、その頃から澄川喜一の作品を見ている。幾何学的な構成なのに西洋近代の匂いを全然感じない魅力的な抽象彫刻だった。スカイツリーのデザイン監修で知られる。2015年石見県立美術館での個展の内覧会でお会いした時、後進の指導をよろしくと言われた。

横田忠義(よこたただよし) 5月9日 75歳

正統派のアタッカーという印象。大古誠司、森田淳吾、猫田、南らと共に活躍し、1972年ミュンヘン五輪の金メダルを取ったけど、すごかったのは準決勝のブルガリア戦。セットカウント0-2からの大逆転は今でも記憶に残っている。

ジュディス・ダーラム(Judith Durham) 2022年8月5日没 79歳

オーストラリア出身のコーラスグループThe Seekersのボーカル。昨年亡くなっていたが今年知った。

ヒットした「Georgy Girl」(1967)は知っていたが世代としては一つ前で、むしろ最近散歩の時に聴くオールディズの中で「I’ll Never Find Another You」とか「The Carnival is Over」をよく聴く。60年代の良心とも言うべき素敵な歌声。

ティナ・ターナー(Tina Turner) 5月24日 83歳

さすがに1984年の「愛の魔力」(原題:「What’s Love Got to Do with It」あまり良い邦題とは思えない)は知っているが、私がよく聴いたのは、その前の夫のアイクとデュエット、アイク&ティナ・ターナーの時代。1971年のCCRのカバー曲「プラウド・メアリー」など。アイクのDVがひどかったとか。

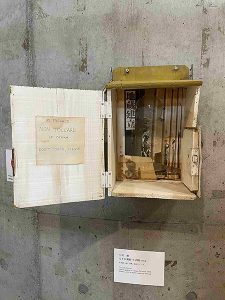

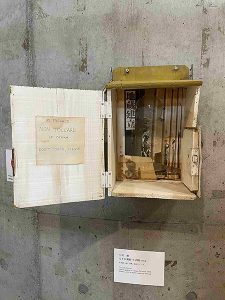

イリヤ・カバコフ(Ilià Kabakov) 5月27日 89歳

大地の芸術祭の「棚田」はまだ残っているのだろうか。2003年車を飛ばして新潟の山中まで行ったが、越後妻有大地の芸術祭は日本の野外展の先駆けだった。ボルタンスキーもその時初めて見て、インスタレーションやアースワークにすっかり魅せられてしまった。イリヤ・カバコフはその後、国立近代美術館や国立国際美術館などで何度も見た。旧ソビエト連邦の良心の人だった。

イリヤ・カバコフ 国立国際美術館での展示

野見山暁治(のみやまぎょうじ) 6月22日 102歳

野見山暁治信奉者は、特に芸大の教え子を中心にものすごく多い。人間的にも作品からもそうであろうことは納得させられる。文才があることでも有名で、私も何冊か読んだ。野見山の作品が故郷飯塚のぼた山とフランス留学時の窓からの丘陵風景から来ていることはよくわかった。

森村誠一(もりむらせいいち) 7月24日 90歳

『人間の証明』(1976)などの推理小説を角川が映画化し、その宣伝に莫大な費用を掛けて売り出す、いわゆる角川商法に乗って大ヒットした。あの頃の角川はあざといくらいにすごい勢いだった。森村は熊谷出身。

無着成恭(むちゃくせいきょう) 7月26日 96歳

TBSラジオ「全国こども電話相談室」で独特の東北弁で名回答をしていた。このラジオはこどものためと言うよりも、どう回答するかという大人の人間力を試されている様なところが面白かった。他の回答者は永六輔、なだいなだ、中山千夏、大橋巨泉ら。

野村仁(のむらひとし) 10月3日 78歳

いくつかの現代美術展で作品を拝見した。よく見たのは月の動きを撮影した写真をもとに宇宙の現象を視覚化する作品。透徹した理論と視覚が融合している感じ。写真を媒体として人間と宇宙の存在をコンセプチュアルに表現することとはこういうことかと気づかされた。

谷村新司(たにむらしんじ) 10月8日 74歳

私の中に残っている谷村新司は「昴」や「いい日旅立ち」の作詞作曲者としてではなく、またヒット曲「チャンピオン」や「冬の稲妻」を歌うアリスのメンバーとしてでもなく、そのもっと前「帰らざる日々」(1976)と「遠くで汽笛を聴きながら」(1976)の谷村新司。『セイ!ヤング』の名物コーナー『天才・秀才・バカ』は最高に面白かった。

もんたよしのり 10月18日 72歳

埼玉県の高校教師として就職して2年目の1980年夏、組合の合宿で軽井沢に行く途中、(旧)碓氷峠(当時はまだ高速がなかった)を走っている時、当時大ヒットしていた「もんた&ブラザーズ」の「ダンシングオールナイト」がカーラジオから聞こえていた。

犬塚弘(いぬづかひろし) 10月27日 94歳

「ハナ肇とクレージーキャッツ」の最後の生き残りだったけど、ついに誰もいなくなってしまった。子どもの頃、日曜日の6時半から、クレージーキャッツとザ・ピーナッツの「シャボン玉ホリデー」がとんでもなく面白くて毎回楽しみだった。ピーナッツが歌うエンディング曲「スターダスト」も最高。

マシュー・ペリー(Matthew Perry) 10月28日 54歳

『フレンズ』のチャンドラー役。『フレンズ』は英語の勉強を兼ねて繰り返しよく見た。英語字幕と字幕なしで交互に。アメリカ人のハチャメチャな行動様式に驚きっぱなしだった。今でもyoutubeの「フレンズ英会話カフェ」などで英語の勉強しながら見ている。

大橋純子(おおはしじゅんこ) 11月9日 73歳

大学院を修了して就職が決まり、大宮のアパートに転居した1979年3月、後輩が遊びに来た。その夜、親に買って貰ったカローラクーペの試乗を兼ねて、その後輩を実家の羽生に送っていった帰り道、大橋純子の「たそがれマイ・ラブ」がラジオから流れていた。

KAN(かん) 11月12日 61歳

「愛は勝つ」が大ヒットした1990年、KANは毎週金曜日の「やまだかつてないテレビ」(山田邦子の番組)のレギュラーだった。「やまだかつてないテレビ」では芸能人の変なゴシップをイニシャルトークで暴露するコーナーがあって、翌日の土曜日の授業(その頃は土曜日も半日授業があった)で、生徒とあの「TA」は誰だとか推理しあって盛り上がった。楽しい授業だった。

福岡道雄(ふくおかみちお)11月15日 87歳

2014年の横浜トリエンナーレで「何もすることがない」と「飛ばねばよかった」を見た。その表現の奇抜さに反芸術の意志の強さと人間力を感じた。

福岡道雄「何もすることがない」

ヘンリー・キッシンジャー(Henry Kissinger)11月29日 100歳

1970年代、ニクソン政権時の国務長官。国際政治の舞台での活躍が強烈。ニクソンより存在感があった。中国との関係改善やベトナム戦争終結の功績の印象が強かったが、反面罪過もあったようだ。まぁそうだよな。

ライアン・オニール(Ryan O’Neal)12月8日 82歳

アリ・マッグローと共演した「ある愛の詩」(1970)で有名(フランシス・レイのテーマ曲も大ヒット)。私は大学生の時にテレビで毎日深夜にやっていた「ペイトン・プレイス物語」で知った。確かモノクロ画面。会話が率直で刺激的だった。人が嫌がることでも平気で言って、言われた方も感情的にならずにちゃんと言い返す。日本人とは全く違うアメリカ人のメンタリティにびっくりしてしまい、その話にのめり込んだ。

- 投稿日:

-

2023年12月14日10:10

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

展覧会で作品を見るとき、自分でも制作している身からすると、純粋な鑑賞はなかなかできなくて、自分にとって有益な情報はないかとか、この手法は使えないかとかついつい考えてしまう(特に若いときは)。そうでなくても自分との距離感をいつも測りながら見ているという感じはあると思う。

しかし若い頃にすごく影響を受けた作家の展覧会は邪心なく見られる。しかしその頃の感動を思い出すようにして見るため、現実の鑑賞としては逆に上滑りしてしまい、アクティブな鑑賞ができなくなってしまうということが多々ある。

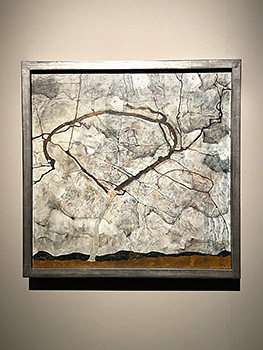

それを危惧しながらも、エゴン・シーレ展と佐伯祐三展は見ずにはいられなかった。

○エゴン・シーレ展(東京都美術館4月9日まで)

人気です。あの体を切り刻むような線が、自分の実存的な苦悩を理解してくれていると思ってしまうのは自分だけではないのだろう。私は授業でもよく紹介したりして使わせて貰った。でもあまりに見過ぎて飽きてしまうのも、怖いことだがありがちではある。実は今はシーレの作品の中では空間に埋め込まれたような茎を持つ植物や家並みの風景、またあまりないが室内風景などが人物以上に面白いと思う。それから晩年(といっても享年28だけど)、一見平凡なリアリズム人物絵画みたいになったものが逆にすごいと思っているが、今回それらの作品もきちんと展示されていてとても良かった。

今回、なぜか風景作品だけ写真OKになっていたので紹介します。

○佐伯祐三展(東京ステーションギャラリー4月2日まで)

これも人気です。やはり年配の方が多い気がする。佐伯の憂愁もまた抗しがたい魅力で、高校時代心酔した。これも見飽きてはいるがと思って内心ヒヤヒヤだったけど、やはり新しい発見があって良かった。

一般的に面白くないといわれている、日本に一時帰国した際の作品も、下落合風景はいいんじゃないか。滞船はやはり面白くなかったけど(なぜ空があんなに暗いのか)。あまり目にしない人物や静物もなかなか素敵でした。

代表作である、細い線で描かれた広告文字の作品の後に、晩年(といっても享年30歳ですが)郊外に居を移して重量感のある建物を描いているのもなるほどなと思いました。

何よりも佐伯の全年代を網羅した100点以上の作品群。その中に画集に載っている代表作品はほとんどすべてあり、また初出の作品も数点ある、この圧倒的な質・量を堪能しました。(写真NGなので駅舎のレンガの壁を)

- 投稿日:

-

2023年11月29日9:50

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

全く私には縁のない、しかし質の高い展示をすることで定評のある銀座のブティック系、化粧品系ギャラリーに行ってきました。

○銀座メゾンエルメスの「Interference(インターフィーレンス)」展 6月4日まで

繊細で脆い素材を使って知覚体験を促す4人のグループ展。

スザンナ・フリッチャーはモーターで震える糸を会場の空間に縦横にめぐらしたインスタレーション。その中を糸の震えやモーター音に同調しながら歩く体験。画像では糸が見えないかも。肉眼でもよく見えないくらい繊細でした。

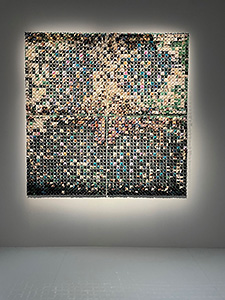

フランシス真悟の絵画は正方形の中央に円が描かれていて、それが微妙な色で塗られている。解説によれば光干渉顔料を使っているそうで、見る方向によりキラキラした色が蝶の鱗粉のように揺れ動く。

どれも体験するこちら側の反応で成立するような作品でした。

○シャネル・ネクサス・ホールの「マベル ポブレット」展 4月2日まで

キューバ生まれの女性アーティスト。パンフでは特殊な加工をした写真作品かと思ったけど、実際は今まで見たこともない不思議なモノだった。

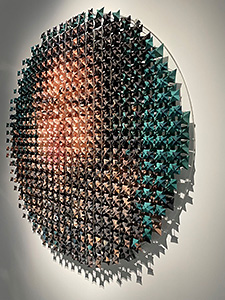

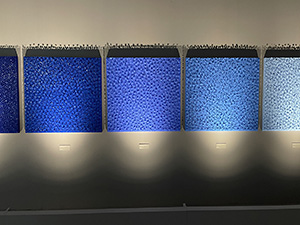

小さくピラミッド型に折られた写真が壁から空間を空けて立体的に構成されていて、それをちょっと遠くから見ると画像が浮かび上がる。キャプションの素材欄に「origami folded photographs printed on backlight, mounted on plexiglass」とあり、プレキシグラスを塗った写真を折り紙のように折って作っているらしい。他に花びらの形のプラスチックをたくさんパネルに刺したものもあった。一見工業製品っぽいのだけどそれを越えて惹かれるものがある面白い作品だった。

(それにしてもエルメスやシャネルに入るときにはいつも緊張する)

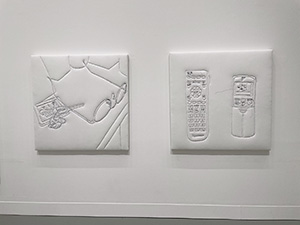

○資生堂ギャラリーの「YU SORA もずく、たまご」展(4月9日まで)

白い布に黒い糸で刺繍した作品。平面もあるが、実物大の立体を布で覆うインスタレーションも。モティーフはリモコン、テーブルの上の本やカップ、カーテンなど室内生活範囲の身近なもの。日常がそのまま漫画の一コマになって飛び出してきたような感じで、現代の工業製品がなんともはかなく愛おしく思える作品でした。

YU SORAは第16回 shiseido art egg賞受賞者の一人。

○ポーラミュジアムアネックスの「ポーラ ミュージアム アネックス展 2023 -自立と統合-」展(4月16日まで)

ポーラ美術振興財団による若手アーティスト海外研修助成制度で選ばれた6名による展覧会。

その後期3人展。佐藤幸恵の半透明ガラスの作品がかわいかった。

○GINZA SIX 6階蔦屋書店の中央イベントスペースGINZA ATRIUMでのb.wing個展「Home Alone(Don’t forget to play)」

(残念ながら3月29日で終わってしまった)

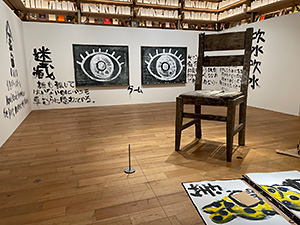

b.wingは香港出身のアーティスト。展示されている絵画(A-boyというキャラクターらしい)や教室風のインスタレーションから、作家の子どもの頃の孤独や心細さがあふれ出ている感じで、心ならずも「しん」と感動してしまった。

この作家は全く知らなかったので驚きも大きい。それにしてもGINZA SIX 6階蔦屋周辺は面白くいつまでいても飽きない。

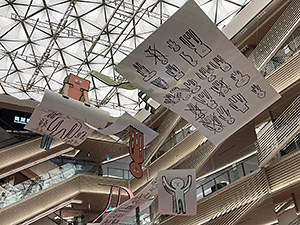

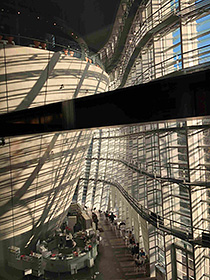

(最後の画像はGINZA SIX吹き抜けのジャン・ジュリアン作品)

- 投稿日:

-

2023年11月26日18:13

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

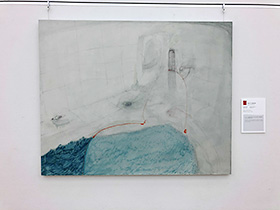

VOCA展(上野の森美術館)3月30日まで

3月に上京するとVOCA展には必ず行くようにしている。

VOCA展は今年で30周年だとか。VOCA展のサブタイトルは-新しい平面の作家たち-で、今回30周年記念企画として「平面」≠「絵画」~絵画と平面の境界線~ という展示もある。

30年間常に平面と絵画の問題はついて回っていただろうけど、その解釈は難しい。

以下、勝手な解釈ですが、

VOCA展が発足した1994年当時は「絵画」が「平面」に取って代わられ、壁に従属するような機能しかないモノになっていた。そこからの脱却を求め、空間として価値ある平面=原初的世界像を表出する平面=絵画 を創出するべく悲愴な決意を持った作家の作品がVOCA展に登場した。いわく赤塚祐二、吉川民仁、丸山直史、東島毅、小林正人、野沢二郎・・・などの実験的作品がそうで、それはすばらしい光景だった。

その後2000年代に入ると、絵画がなんかまた矮小化したようなあまり面白くない感じになった。VOCA展もこんなモノでいいのかなとがっかりしちゃって、それほど見たいと思わなくなった。

絵画が大きなくくりで語れる物語は持たなくなって久しい。でも最近はそれぞれみんな違ってみんないい的な感じで、よくわからないけど作品1点1点は面白いと思う。出品規定が壁から20cmまでとなっていて、また素材も問わないことから写真、映像、陶芸、テキスタイルなどほとんど何でもいい。であれば、絵画と平面の違いと言うよりなぜ平面にこだわるのかもよくわからない。

30年前とは隔世の感がある。今でもその頃の作品は好きだが(彼らの作品ももちろん変化している)、しかしなぜか30年前の作品を今見るより、今のVOCAの作品がやはりおもしろいと思ってしまう。

という感想でした。

(VOCA展受賞者の作品を収蔵している第一生命の本社ロビー-銀座-で、過去の受賞者の展示-今は女性作家の作品-をしていて、それも見た)

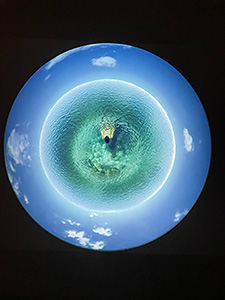

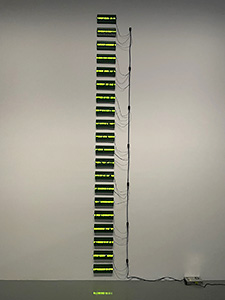

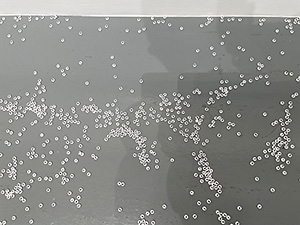

VOCA展のついでにSCAI THE BATHHOUSEまで足を伸ばし「宮島達男展」(4月15日まで)を見た。数字のビーズが壁から離れ床に落ちていた。

- 投稿日:

-

2023年11月22日17:41

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

先週、埼玉県立近代美術館で「ポローニア」展というグループ展に出品していました2023年3月21日-26日)。

「ポローニア」展は大学の先輩方のグループ展で、それに今回加えていただきました。「ポローニア(Polonia)」とは「桐」のことで、大学の校章に使われているシンボルで、たしかよく行った構内の喫茶店もその名前でした。

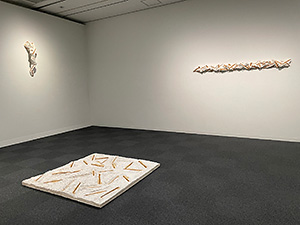

現在、埼玉県立近代美術館での企画展が「戸谷成雄」展で(2023年5月14日まで)、グループ展の受付の合間に、戸谷作品が全年代にわたりこれだけ多く見られたのはラッキーでした。空間をゆったり使った展示レイアウトに、戸谷の重量感ある「森」シリーズなどの作品は迫力満点でした。戸谷の作品に「ミニマルバロック」と本人が命名(造語)したシリーズがありますが、その名の通り基本的な彫刻の概念、構造に対する深い思索と、人間的な内実(情念)が融合したような表現は見応えがありました。

今回、長くはない滞在でしたが、足が動く限り展覧会を見て回ったので、これからいくつかアップしていきたいと思います。とりあえず友人の展覧会から。

○池袋B-galleryの「長はるこ」展。ギャラリーオーナーで版画家の長さんのシルクスクリーン作品と、大学院同窓の沼尻昭子さんの立体作品(壁のオブジェ)のコラボ展。両氏が同じネパール紙を素材にしています。(4/9まで)

○銀座ギャルリー志門の「Monochrome」展。古くからの友人が何人か出品しています。(3/25で終了)

- 投稿日:

-

2022年12月23日17:53

- | カテゴリー:

-

未分類

- | コメント・トラックバック:

-

0件

シドニー・ポワチエ(Sidney Poitier)1月7日没 94歳

黒人初のアカデミー賞主演男優賞受賞者(「野のユリ」)。中学2年の時に見た「夜の大走査線」(1967)が記憶に残っている。一場面だけだけど。中学校の頃は結構映画少年だった。「冒険者たち」(1967)のジョアンナ・シムカスと結婚していたとは知らなかった。

ボブ・サゲット(Bob Saget)1月9日没 65歳

ご存じ『フルハウス』のダニー・タナー役。90年代Eテレの放送を録画して日本語字幕、英語字幕、字幕なしで繰り返し見た。面白くて英語の勉強になる。あの頃は「ブロッサム」とか「アルフ」とか「フレンズ」とか面白いアメリカンシットコムをNHKでやっていた。今はあまりなくて残念。

ロニー・スペクター(Ronnie Spector)1月12日没 78歳

「ザ・ロネッツ」のリーダー、ボーカル。最大のヒット曲「Be My Baby」は中学の頃よく聴いた。この曲が洋楽好きになったきっかけ。

西村 賢太(にしむら けんた)2月5日没 54歳

2011年「苦役列車」で第144回芥川賞受賞。

日雇いの話。どうしようもなく自堕落な日常、面白い展開があるわけでもなく、そこからヒューマニティや概念化できる世界観も生まれない。しかし、読んでいてなんとも面白い。 この小説を面白くしているのは、自虐的ながらも飄々としたユーモアのある、この狂言回しのような文体である。現代の私小説とか言われているが、透徹したリアリズムとはあまり縁がない。太宰もびっくりの、いつまでたっても句点を打たない長々としたセンテンス。ともかく人間の尊い部分(意志とか希望とか信頼とか)を徹底的に捨て去った人間像はある種のカタルシスを生む。

西郷 輝彦(さいごう てるひこ)2月22日没 75歳

人生で初めて買ったレコードが、洋物ではモンキーズの「D.W.Washburn」、邦楽は西郷輝彦の「星のフラメンコ」(1966)だったような気がする。

稲畑 汀子(いなはた ていこ) 2月27日没 91歳

俳人高浜虚子の孫。『ホトトギス』名誉主宰。

代表句「今日何も彼もなにもかも春らしく」「初蝶を追ふまなざしに加はりぬ」など。

朝日新聞で選者をしていた朝日俳壇は毎日曜日楽しませて貰った。

原田泰治(はらだ たいじ)3月2日没 81歳

絵画を専門としてやっていると、その制度や形式上の問題が第一義的な制作課題として、長年苦しんだりしたけど、今はそれら観念的なものより個人的な感覚の場として絵画を楽しんでもいいのかなと思う。原田泰治に心を許してもいいのだろう。

中川イサト(なかがわ いさと)4月7日没 75歳

「五つの赤い風船」メンバー。フィンガーピッキンカーとして有名なギタリスト。代表曲「遠い世界に(1969)はコード進行がかなり簡単なのでよく弾いた。

上田知華(うえだ ちか)2021年9月17日没(2022年4月朝日新聞記事)64歳

「上田知華+KARYOBIN」のボーカル。ヒット曲は「パープル・モンスーン」(1980)。地味なバンドだったけど好きだったなあ。作曲家としては今井美樹の「PRIDE PIECE OF MY WISH」 が有名。

山本コウタロー(やまもと こうたろう)7月4日没 73歳

「山本コウタローとウィークエンド」の「岬めぐり」(1974年)。70年代にTBSラジオパックイン・ミュージックのパーソナリティをやっていてよく聴いた。ちょうど青春時代。

クレス・オルデンバーグ(Claes Oldenburg)7月18日没 93歳

日常のありふれた物を超巨大化したパブリックアート・インスタレーションやソフト・スカルプチャで知られる。典型的なポップアーティスト。修論のテーマの一つががネオ・ダダやポップアートのもつ意義についてだったので馴染み深い。

佐藤陽子(さとう ようこ)7月19日没 72歳

バイオリニストだけど、池田満寿夫の四人目のパートナーとして記憶している。池田満寿夫の文章が好きで、自伝や評伝は何冊も読んでいる。池田の波乱に富んだ生涯の中で、70年代末日本に帰り佐藤と一緒に熱海に住んだ晩年が、比較的平穏で平和だったことが印象に残っている。

岡崎和郎(おかざき かずお)7月21日没 92歳

彫刻家。代表作の金属彫刻「HISASHI」は岡山県の奈義町現代美術館の永久展示3点の一つ。良く学生を連れて見に行った。

島田陽子(しまだ ようこ)7月25日没 69歳

1974年の「砂の器」を、それこそ「授業を抜け出して」見に行った。松本に向かう中央線の車窓から、高木理恵子(島田陽子)が刻んだ白い布(血痕がついた和賀英良のシャツの切れ端)をばらまく場面は鮮烈だった。

オリビア・ニュートン=ジョン

(Olivia Newton-John)8月8日没 73歳

「そよ風の誘惑」「フォロー・ミー」「ジョリーン」「マジック」「ザナドゥ」「フィジカル」など数多くのヒット曲がある。それらも良かったけど、なんと言っても1978年、ジョン・トラボルタと共演したミュージカル映画『グリース』の高校生サンディのチャーミングだったこと!

ミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバチョフ

(Mikhail Sergeevich Gorbachev)8月30日没 91歳

ソビエト連邦の最後の大統領。ソ連民主化を目指しペレストロイカ、グラスノスチなどの政策を次々と実行。あの頃(1980年代末)本当にソ連が民主化し東西冷戦が終わるんじゃないかと思った。しかし、1991年のクーデターで失脚し、ソ連が崩壊しエリツィンにその座を奪われてからは、その反動でロシアはより帝国主義的になってしまった。夢のような時代だった。

おおたか静流(おおたか しずる)9月5日 69歳

歌手。一昨年、彫刻家安藤栄作さんとのコラボパフォーマンスで出雲に来たときに拝見して、また津山のギャラリー「Nishiima25」の安藤展でもお会いした。まさかこんなに早く亡くなるとは。そういえば同じ頃、現代美術家の山本裕子さんも同じようなお年で亡くなっている。素晴らしい作品を遺した。

仲本工事(なかもと こうじ)10月19日 81歳

お馴染みザ・ドリフターズのメンバー。いかりや長介、荒井注、志村けんに次いで亡くなってしまった。大学生の頃、近くの文京公会堂で「8時だよ!全員集合」をやっていて、共演のザ・キャンデーズのミニスカートを見るために、(友達が)何度も通っていた。

ピエール・スーラージュ(Pierre Soulages)10月26日没 102歳

1950年代のアンフォルメルの画家。高校生の頃、父の美術手帖でこのあたりの抽象作家を知り、一時期夢中になった。スーラージュは2000年代まで良い作品(より硬質な)を作り続けたので、その後も美術館等でよく見た。

矢吹 申彦(やぶき のぶひこ)10月28日没 78歳

イラストレーター。60年代を代表するナイーブ・プリミティブ派のイラストが魅力的だった。音楽雑誌との関わりが深かった。特にベニヤ板の溝をわざと残しながら描いたイラストにはアメリカ文化への憧れや郷愁をそそられた。

白木 みのる(しらき みのる)2020年12月16日没(11月13日記事)86歳

小学生の頃、日曜日の夕方必ず見ていた「てなもんや三度笠」。その坊主「珍念」役。藤田まこと演じるあんかけの時次郎が決まって言う台詞「俺がこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー!」。こんな昔のことをなんで覚えているのだろう。

- 投稿日:

-

2023年6月2日16:43

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

レポートその③です。

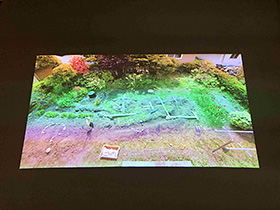

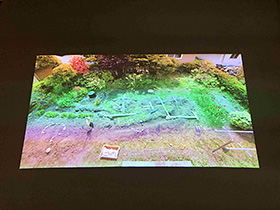

国立新美術館「ドマーニ明日」展。

毎年この時期開催の、「新進芸術家海外研修制度(旧・文化庁派遣芸術家在外研修制度)」で海外研修をしてきたアーティストの成果発表展覧会ですが、以前、少なくとも旧・安田火災東郷青児美術館でやっていたときには、文字通り直近数年間の派遣研修員の選抜展でした。しかし最近は出品者の研修時期も年齢もバラバラで、人選やコンセプトがよくわからない展覧会になっているような気がします。

今回も伊藤誠や北川太郎の様なきっちり確実で評価も定まっていて、研修時期も古いアーティストから、人気作家で今回4回目の出品の丸山直文、2回目の小金沢健人、そして最近派遣された若手アーティスト数名という人選になっています。全体として共通のテーマがあるというわけではないようで、研修の成果発表としては4回は多すぎるし、人選の意図がわかりませんが、展覧会自体は、ひとりひとりの作品の質が高く見応えのあるものでした。

伊藤誠

北川太郎

丸山直文

大崎のぶゆき

石塚 元太良

小金沢健人

同じく新美術館の「Idemitu Art Award」。(「ドマーニ明日」展のチケットを提示すると無料で入れます)

「シェル美術賞展」が名称を変えたそうです(びっくり)。「シェル美術賞」は「FACE展」や「VOCA展」と並ぶ「若手作家の登竜門」として有名ですが、その中でも最も歴史の長いものです。

最近の絵画の動向を見るのにはとても参考になりますが、最近の若手は普遍性や精神性、また宇宙的な大きなものには向かわず、身近なものに目を向けることが多いですが、それも確固たる信頼はなく気分や雰囲気的な感じが多く、抽象的でも描写的でもないという、あやふやなもの多いです。そういった感覚が今日的らしく、今回のグランプリの作品もそんな感じで、面白いとは思うものの若干見飽きてきた感もあります。

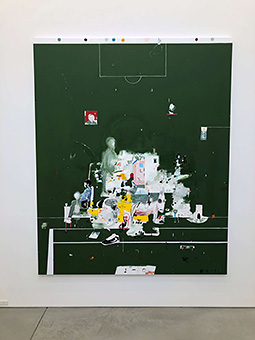

グランプリ作品

帰りの搭乗便の時間が迫る中、モノレールの天王洲アイル駅で下車してTERADA ART COMPLEX に駆け込み、どうしても見たかったMAKI GALLERYのブライアン・ハート展を見ました。ブライアン・ハート(Brian Harte)はとても好きな作家(もう「推し」的な感じです)で、前回のMAKI GALLERYの個展が見られなかったので、今回を逃すとまたいつ見られるかわからないと思い、必死に走りました。ハードエッジと曖昧空間、身近な形象と抽象、プライベートと客観が見事に混じり合っています。

残念ながら他の作品を見る時間がなく、また走ってモノレールに戻り空の人となりました。

- 投稿日:

-

2023年5月29日12:08

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

レポートその②です。

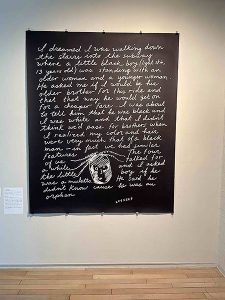

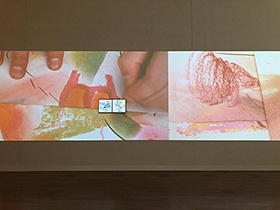

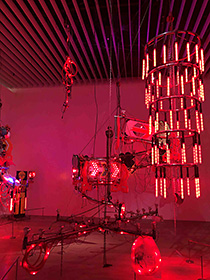

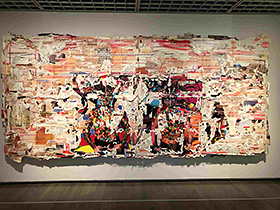

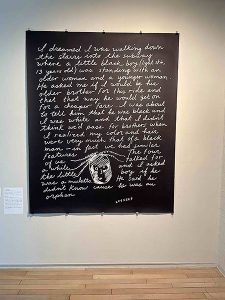

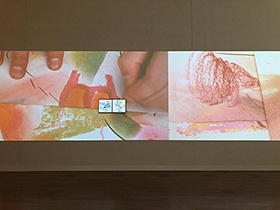

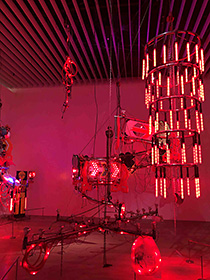

森美術館の「六本木クロッシング」。

同じフロアーで開催している「YUMING MUSEUM」と「冨樫義博展」(この漫画家について全く知らない)は行列ができているのに、「六本木クロッシング」 は予約なしでもスイスイ。しかし入ってみると作品の持つ切実なエネルギーに圧倒されます。「六本木クロッシング」はいつも人間としてギリギリのところで制作しているアーティストが選ばれている印象がありますが、今回もヒリヒリするような痛みや叫びが聞こえてくる(それが時にユーモラスな表現をとることもありますが)ような素晴らしい展示だと思いました。

人類や自然、歴史や文化とどう関わっていくのか、それを自分のこととして美術的手法でなんとか応えようとする真摯さと気概を感じる展覧会でした(個人的感想ですが)。

「MAMコレクション:自然を瞑想する」の久門剛史、ポー・ポー、梅津庸、「MAMプロジェクト」の山内祥太も良かった。

青木千絵

金川晋吾

AKI INOMATA

キュンチョメ

市原えつこ

石垣克子

SIDE CORE2

進藤冬華

梅津洋一

山内祥太

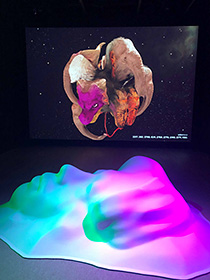

国立近代美術館の「大竹伸朗展」。

こちらは一応予約して入りましたが、なくても大丈夫そうです。

大規模回顧展ということでかなり期待していましたが、自分の中ではなんだか薄い印象しか残りませんでした。

もともとかなり好きなアーティストで、直島など作品も結構見てきました。中でも2006年東京都現代美術館の個展「大竹伸朗 全景 1955-2006」の印象が強く、そのため今回大竹というアーティストをなぞって見てしまったのか、またはその前に見た「六本木クロッシング」の衝撃が強かったためなのか、よくわからないですが、ただただ「美しい」作品群として目に映りました(これも個人的感想です)。

年代順でなくテーマごとの展示で、そのテーマの意図がよくわからず、またアプリで作品リストや解説を見なければならない煩わしさも影響したかもしれません。

こういうこともあります・・・・といった感想です。