- 投稿日:

-

2025年11月4日19:04

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 旅行 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

中学校の修学旅行以来、奈良公園周辺と法隆寺辺りまでは何度か行っているけど、今回念願だった飛鳥地方まで足を伸ばしました。

石舞台古墳、高松塚古墳

奈良に戻って興福寺、東大寺、薬師寺、唐招提寺、法隆寺。

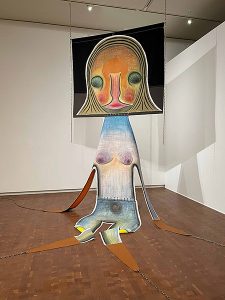

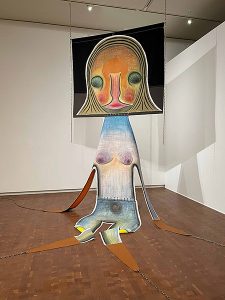

最後はちょっと寄った国立国際美術館の「古代メキシコ展」と常設展「身体―身体」。

ルイーズ・ブルジョワ、ジャコメッティ、塩田千春、加藤泉、フィリップ・ゴンザレス・トレス。

確かにどの作品も身体性というもの―自分や他者の身体との距離や境界などの関係性―を表していて面白かった。

ルイーズ・ブルジョワ

ジャコメッティ

塩田千春

加藤泉

フィリップ・ゴンザレス・トレス

- 投稿日:

-

2025年10月20日0:14

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

■埼玉会館エスプラナード展2023 埼玉会館

2023年10月7日(土)-11月5日(日)

今回2023CAF.N展(exhibition参照)は「さいたま<創発>プロジェクト」の一環として行われましたが、同じく<創発>事業プログラムとして「埼玉会館エスプラナード展2023」野外展もありました。

元同僚の石上城行さん、橋本真之さん、40年来の友人髙島芳幸さんなど。

(髙島さんの作品はどこにあるのかわからないけど、赤い板がきっとそれ)

■In between展 埼玉県立近代美術館

2023年10月14日(土)-2024年1月28日(日)

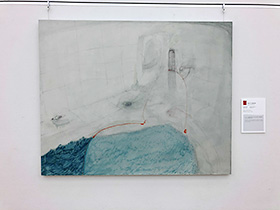

埼玉県美の企画展は「In between」展。近年収蔵となった林芳史、ジョナス・メカスなどの展示。かなり地味だった。初見の作家だが、早瀬龍江のしっとりしたシュールレアリスム作品がなにか懐かしい感じだった。

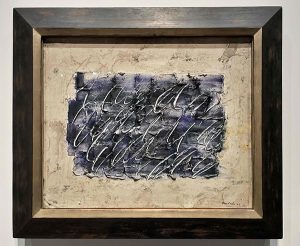

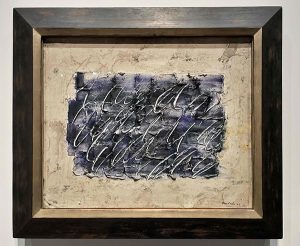

■須田剋太展 埼玉県立近代美術館常設展

2023年9月2日(土)-11月26日(日)

一方、常設展では、須田剋太を採り上げていた。名前は知っていたが、あれっ具象だったっけ抽象だったっけくらいの記憶で、ヘタすると須田国太郎の滋味深い作品の方が先に思い浮かんでしまったりして。しかし今回の展示で、初期の具象もいいし、特に関西移住後の抽象作品のすごさに目を見張った。

重厚なマティエールでいながら思考が明快で晴れやかな抽象。埼玉県旧吹上村生まれ。我母校、旧制熊谷中学校出身であることを自慢したくなった。

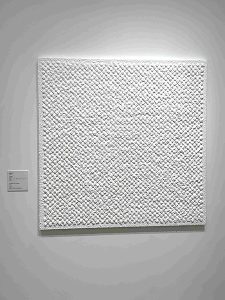

■永井天陽展 「遠回りの近景」 埼玉県立近代美術館アーティストプロジェクト

2023年10月14日(土)- 2024年1月28日(日)

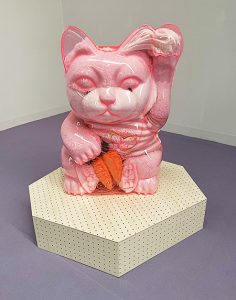

埼玉県美のアーティストプロジェクトは永井天陽の「遠回りの近景」。ぬいぐるみなどをアクリルで成型した型に入れた作品など。なぜか全くわからないのだけど、ものすごく面白かった。

- 投稿日:

-

2024年12月17日16:15

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

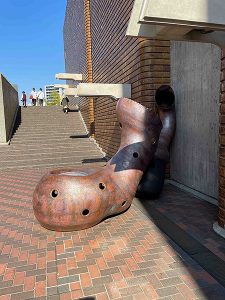

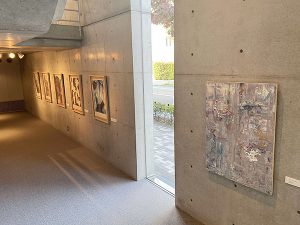

近藤昌美個展「滝と花と犬」東京アートミュージアム

2023年10月7日(土)-12月24日(日)

近藤さんは造形大の教授。またFBで首都圏の展覧会・ギャラリー情報を頻繁にあげてくれていて、遠方の私はいつもとてもありがたく拝見させて貰っている。

この近藤さんご本人の個展もFB上でたくさんの方からの投稿があり、展示風景やコメントも多いので、今更私が言うこともないですが、安藤忠雄の3階高の細長い空間とコンクリートの質感という難しい条件に対して、これ意外にないほどぴったりな作品レイアウトは流石としか言い様がありません。また近藤さんの作品はかなりエナメル感というか金属質の感じもあり、コンクリートの冷たさとむしろ合っているように思えました。

素晴らしいです。

- 投稿日:

-

2024年12月8日23:35

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 旅行 , 海外 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

2023年9月22日から22日までの1週間台湾に行ってました。

台湾は3度目なので、今までに行っていない瑞芳、九份、迪化街などを回った。九份は「千と千尋の-」ばかりが先行している感じだったので、どうかなと思っていたけど、結構エキサイティングで面白かった。九份茶房というところで、ウーロン茶の入れ方を見せてもらった。

霊感など全くない私なのだが、龍山寺は最初に行った時に、なぜかビビっときてしまい、それ以来必ず行くようにしている。(ただちょっと前から線香が禁止になってしまい、もう霊感も働かないかも)

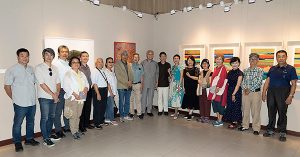

本来の目的は「廖修平と弟子たち展」台湾展のオープニング出席で、こちらは華やかに楽しく行われ、台湾の作家達との親交も深められた。

台北市立美術館は3回目にしてやっと開館時に行くことができた。スケール、空間ともに立派な堂々とした美術館。企画も内容が濃く素晴らしかった。

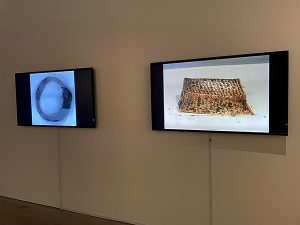

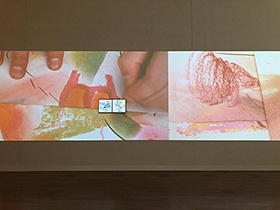

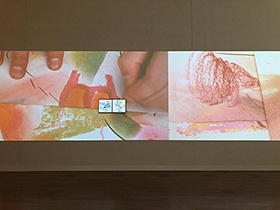

三階建だが、1階は台湾の名映画監督の楊德昌(Edward Yang)の全貌展示「A One and A Two: Edward Yang Retrospective」。2階は幼くて日本に渡り画家として活躍した何徳来の回顧展-「吾之道」3階は新進気鋭の4作家の映像インスタレーション。

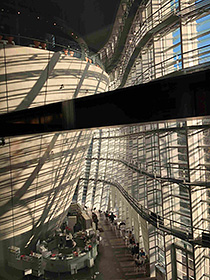

日帰りで台中にも行って来た。お目当ては伊東豊雄設計のオペラハウス「台中国家歌劇院」と国立台湾美術館。

台中国家歌劇院は、どうしたらこんな空間が生まれるのかってくらいウチも外もものすごい。いやー素晴らしかった。

国立台湾美術館も広いスペースにスケールの大きな企画展が開催されていた。「全國美術展」は現代美術の全国コンクール。以前あった毎日現代美術展みたいなもの。台湾美術界を牽引してきた黄才郎の回顧展。新進気鋭の作家数名の映像インスタレーション展。

今回台湾美術を堪能したけど、ちなみに台北市立美術館は全部で30NTD(140円くらい)、国立台湾美術館は全部無料。日本の文化行政の酷さを憂える。

- 投稿日:

-

2024年11月30日16:58

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

六本木ヒルズにドラえもんがいっぱいいた。

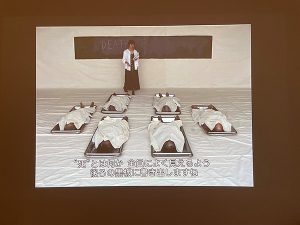

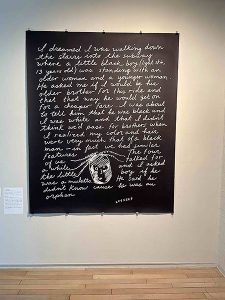

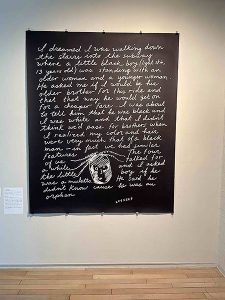

「ワールド・クラスルーム 現代アートの国語・算数・理科・社会」 森美術館

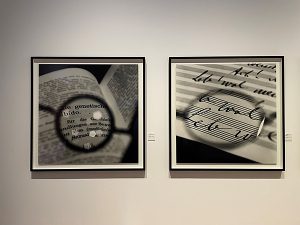

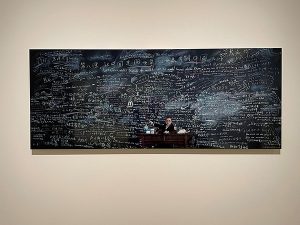

美術を学問領域と関連付け、それを学校の教科に当てはめて観る展覧会。確かに現代美術は純粋視覚ではなく、世界の認識のためにいろいろな領域とコラボして作品が成立しているので、その領域を学校の教科と結びつけて提示するのは一つのアイデアかも知れない。

科目は「国語」、「社会」、「哲学」、「算数」、「理科」、「音楽」、「体育」、「総合」に分かれている。

最初の「国語」は言葉-コンセプトとの関係になるので、作品だけ観ていてもなんだかわからないものが多い。説明をよーく読んで関わりを理解して意味を把握していく。「社会」も写真や映像作品が多いのだけど、ただ観ているだけではわからず、背景の「政治」「経済」「社会」等の事情を説明から読み取って「あぁこの池のように見えるものは、ベトナム戦争時にアメリカ軍によって絨毯爆撃された跡なんだな」とわかる。

でもまあテキスト通りに解釈するより揺らいだ多様な解釈ができる方が面白い。

「哲学」も背景の哲学的思想との関わりはあるけれど、映像を見て直接感じ取れるものがある。豆腐の表面にお経を書いてそれが腐っていく様子を撮ったものとか、死体の前で「死」について講義するとか。

宮島達男、李禹煥も「哲学」に入っていたのはわかるけど、奈良美智も「哲学」?

最も面白かったのは「理科」。ソムアップ・ピッチの竹細工、サム・フォールズの植物、田島美加の特殊な顔料による絵画や宮永愛子のナフタリンなど。やはり視覚と認識が紆余曲折はありながらもその場で繋がる方が面白くはある。

最近こんなお勉強的な展覧会ばかり観て少し息苦しい。

- 投稿日:

-

2024年4月11日12:36

- | カテゴリー:

-

東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

もう懐かしい感じになった現代美術作品を復習するような展覧会を2つ見た。

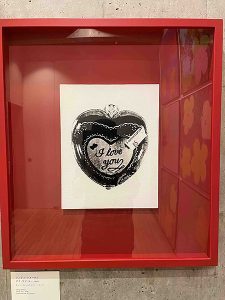

①「PLAY PLAY ART」展 ワタリウム美術館

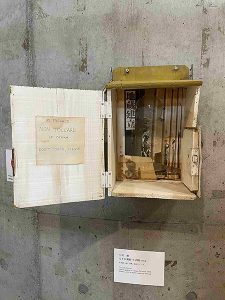

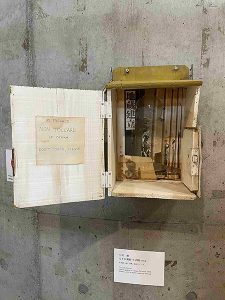

ワタリウム美術館の70年代から90年代のコレクション作品を総観する展覧会。1点、小谷元彦の「リボーンアート・フェスティバル」出品作品「Surf Angel(2021-22)」だけが特陳。

特にテーマは感じなかった。もうすでに懐かしいという感じと、結構渋いというか、芸術に対する真摯さがあったなぁという感想。

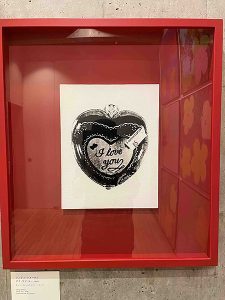

小谷元彦、ナムジュン・パイク、ニキ・ド・サン=ファール、アンディ・ウォーホル、ジョナサン・ボロフスキー、デイヴィッド・ホックニー、小沢剛、ソル・ルイットなど。

小谷元彦

ナムジュン・パイク

ニキ・ド・サン=ファール

アンディ・ウォーホル

ジョナサン・ボロフスキー

デイヴィッド・ホックニー

小沢剛

オノ・ヨーコ

ソル・ルイット

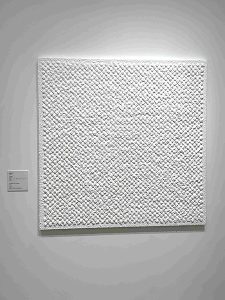

②「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開」展 アーティゾン美術館

改装、改名なってから初めて行った。セザンヌやマティスに始まってカンディンスキーや抽象表現主義、日本の抽象まで年代順に網羅している。抽象を総復習するような展覧会。

学生の頃、わくわくしながら見たブリジストン美術館の近・現代の珠玉の作品との再会は感慨深いものがある。また今回旧収蔵作品に加えて、かなりの数の新収蔵の作品が展示されている。

最後に現代の抽象のホープ的な作家7名(津上みゆき、髙畠依子、リタ・アッカーマンら)の作品が展示されている。こういうのがあって単なる名画の総花的な展覧会で終わっていないのがいい。

セザンヌ

マティス

ピカソ

カンディンスキー

フォートリエ

デ・クーニング

ロスコ

元永定正

スーラージュ

津上みゆき

髙畠依子

リタ・アッカーマン

- 投稿日:

-

2023年12月14日10:10

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

展覧会で作品を見るとき、自分でも制作している身からすると、純粋な鑑賞はなかなかできなくて、自分にとって有益な情報はないかとか、この手法は使えないかとかついつい考えてしまう(特に若いときは)。そうでなくても自分との距離感をいつも測りながら見ているという感じはあると思う。

しかし若い頃にすごく影響を受けた作家の展覧会は邪心なく見られる。しかしその頃の感動を思い出すようにして見るため、現実の鑑賞としては逆に上滑りしてしまい、アクティブな鑑賞ができなくなってしまうということが多々ある。

それを危惧しながらも、エゴン・シーレ展と佐伯祐三展は見ずにはいられなかった。

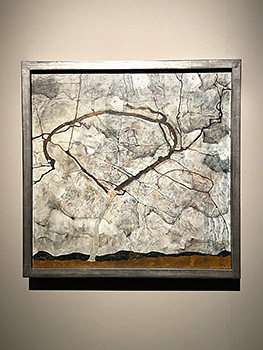

○エゴン・シーレ展(東京都美術館4月9日まで)

人気です。あの体を切り刻むような線が、自分の実存的な苦悩を理解してくれていると思ってしまうのは自分だけではないのだろう。私は授業でもよく紹介したりして使わせて貰った。でもあまりに見過ぎて飽きてしまうのも、怖いことだがありがちではある。実は今はシーレの作品の中では空間に埋め込まれたような茎を持つ植物や家並みの風景、またあまりないが室内風景などが人物以上に面白いと思う。それから晩年(といっても享年28だけど)、一見平凡なリアリズム人物絵画みたいになったものが逆にすごいと思っているが、今回それらの作品もきちんと展示されていてとても良かった。

今回、なぜか風景作品だけ写真OKになっていたので紹介します。

○佐伯祐三展(東京ステーションギャラリー4月2日まで)

これも人気です。やはり年配の方が多い気がする。佐伯の憂愁もまた抗しがたい魅力で、高校時代心酔した。これも見飽きてはいるがと思って内心ヒヤヒヤだったけど、やはり新しい発見があって良かった。

一般的に面白くないといわれている、日本に一時帰国した際の作品も、下落合風景はいいんじゃないか。滞船はやはり面白くなかったけど(なぜ空があんなに暗いのか)。あまり目にしない人物や静物もなかなか素敵でした。

代表作である、細い線で描かれた広告文字の作品の後に、晩年(といっても享年30歳ですが)郊外に居を移して重量感のある建物を描いているのもなるほどなと思いました。

何よりも佐伯の全年代を網羅した100点以上の作品群。その中に画集に載っている代表作品はほとんどすべてあり、また初出の作品も数点ある、この圧倒的な質・量を堪能しました。(写真NGなので駅舎のレンガの壁を)

- 投稿日:

-

2023年11月26日18:13

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

VOCA展(上野の森美術館)3月30日まで

3月に上京するとVOCA展には必ず行くようにしている。

VOCA展は今年で30周年だとか。VOCA展のサブタイトルは-新しい平面の作家たち-で、今回30周年記念企画として「平面」≠「絵画」~絵画と平面の境界線~ という展示もある。

30年間常に平面と絵画の問題はついて回っていただろうけど、その解釈は難しい。

以下、勝手な解釈ですが、

VOCA展が発足した1994年当時は「絵画」が「平面」に取って代わられ、壁に従属するような機能しかないモノになっていた。そこからの脱却を求め、空間として価値ある平面=原初的世界像を表出する平面=絵画 を創出するべく悲愴な決意を持った作家の作品がVOCA展に登場した。いわく赤塚祐二、吉川民仁、丸山直史、東島毅、小林正人、野沢二郎・・・などの実験的作品がそうで、それはすばらしい光景だった。

その後2000年代に入ると、絵画がなんかまた矮小化したようなあまり面白くない感じになった。VOCA展もこんなモノでいいのかなとがっかりしちゃって、それほど見たいと思わなくなった。

絵画が大きなくくりで語れる物語は持たなくなって久しい。でも最近はそれぞれみんな違ってみんないい的な感じで、よくわからないけど作品1点1点は面白いと思う。出品規定が壁から20cmまでとなっていて、また素材も問わないことから写真、映像、陶芸、テキスタイルなどほとんど何でもいい。であれば、絵画と平面の違いと言うよりなぜ平面にこだわるのかもよくわからない。

30年前とは隔世の感がある。今でもその頃の作品は好きだが(彼らの作品ももちろん変化している)、しかしなぜか30年前の作品を今見るより、今のVOCAの作品がやはりおもしろいと思ってしまう。

という感想でした。

(VOCA展受賞者の作品を収蔵している第一生命の本社ロビー-銀座-で、過去の受賞者の展示-今は女性作家の作品-をしていて、それも見た)

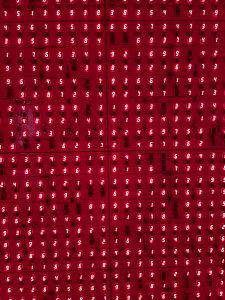

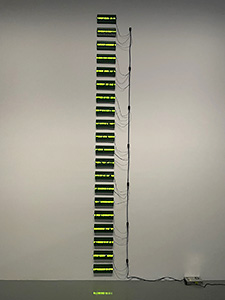

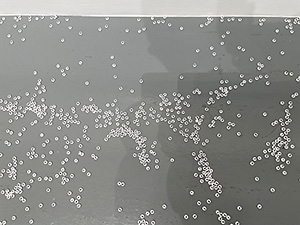

VOCA展のついでにSCAI THE BATHHOUSEまで足を伸ばし「宮島達男展」(4月15日まで)を見た。数字のビーズが壁から離れ床に落ちていた。

- 投稿日:

-

2023年11月22日17:41

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

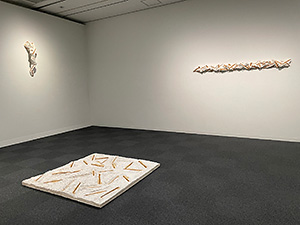

先週、埼玉県立近代美術館で「ポローニア」展というグループ展に出品していました2023年3月21日-26日)。

「ポローニア」展は大学の先輩方のグループ展で、それに今回加えていただきました。「ポローニア(Polonia)」とは「桐」のことで、大学の校章に使われているシンボルで、たしかよく行った構内の喫茶店もその名前でした。

現在、埼玉県立近代美術館での企画展が「戸谷成雄」展で(2023年5月14日まで)、グループ展の受付の合間に、戸谷作品が全年代にわたりこれだけ多く見られたのはラッキーでした。空間をゆったり使った展示レイアウトに、戸谷の重量感ある「森」シリーズなどの作品は迫力満点でした。戸谷の作品に「ミニマルバロック」と本人が命名(造語)したシリーズがありますが、その名の通り基本的な彫刻の概念、構造に対する深い思索と、人間的な内実(情念)が融合したような表現は見応えがありました。

今回、長くはない滞在でしたが、足が動く限り展覧会を見て回ったので、これからいくつかアップしていきたいと思います。とりあえず友人の展覧会から。

○池袋B-galleryの「長はるこ」展。ギャラリーオーナーで版画家の長さんのシルクスクリーン作品と、大学院同窓の沼尻昭子さんの立体作品(壁のオブジェ)のコラボ展。両氏が同じネパール紙を素材にしています。(4/9まで)

○銀座ギャルリー志門の「Monochrome」展。古くからの友人が何人か出品しています。(3/25で終了)

- 投稿日:

-

2023年6月2日16:43

- | カテゴリー:

-

展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

レポートその③です。

国立新美術館「ドマーニ明日」展。

毎年この時期開催の、「新進芸術家海外研修制度(旧・文化庁派遣芸術家在外研修制度)」で海外研修をしてきたアーティストの成果発表展覧会ですが、以前、少なくとも旧・安田火災東郷青児美術館でやっていたときには、文字通り直近数年間の派遣研修員の選抜展でした。しかし最近は出品者の研修時期も年齢もバラバラで、人選やコンセプトがよくわからない展覧会になっているような気がします。

今回も伊藤誠や北川太郎の様なきっちり確実で評価も定まっていて、研修時期も古いアーティストから、人気作家で今回4回目の出品の丸山直文、2回目の小金沢健人、そして最近派遣された若手アーティスト数名という人選になっています。全体として共通のテーマがあるというわけではないようで、研修の成果発表としては4回は多すぎるし、人選の意図がわかりませんが、展覧会自体は、ひとりひとりの作品の質が高く見応えのあるものでした。

伊藤誠

北川太郎

丸山直文

大崎のぶゆき

石塚 元太良

小金沢健人

同じく新美術館の「Idemitu Art Award」。(「ドマーニ明日」展のチケットを提示すると無料で入れます)

「シェル美術賞展」が名称を変えたそうです(びっくり)。「シェル美術賞」は「FACE展」や「VOCA展」と並ぶ「若手作家の登竜門」として有名ですが、その中でも最も歴史の長いものです。

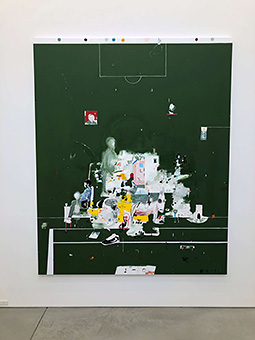

最近の絵画の動向を見るのにはとても参考になりますが、最近の若手は普遍性や精神性、また宇宙的な大きなものには向かわず、身近なものに目を向けることが多いですが、それも確固たる信頼はなく気分や雰囲気的な感じが多く、抽象的でも描写的でもないという、あやふやなもの多いです。そういった感覚が今日的らしく、今回のグランプリの作品もそんな感じで、面白いとは思うものの若干見飽きてきた感もあります。

グランプリ作品

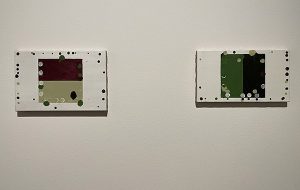

帰りの搭乗便の時間が迫る中、モノレールの天王洲アイル駅で下車してTERADA ART COMPLEX に駆け込み、どうしても見たかったMAKI GALLERYのブライアン・ハート展を見ました。ブライアン・ハート(Brian Harte)はとても好きな作家(もう「推し」的な感じです)で、前回のMAKI GALLERYの個展が見られなかったので、今回を逃すとまたいつ見られるかわからないと思い、必死に走りました。ハードエッジと曖昧空間、身近な形象と抽象、プライベートと客観が見事に混じり合っています。

残念ながら他の作品を見る時間がなく、また走ってモノレールに戻り空の人となりました。