- 投稿日:

-

2025年9月25日10:38

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

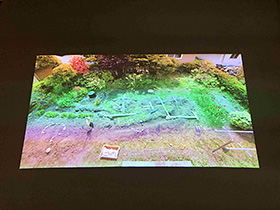

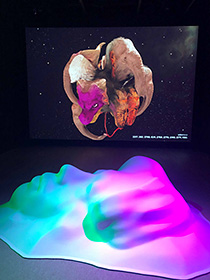

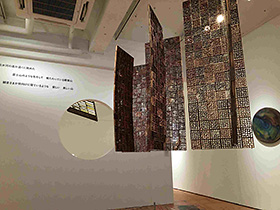

大巻伸嗣「真空のゆらぎ」 国立新美術館

2023年11月1日-12月25日

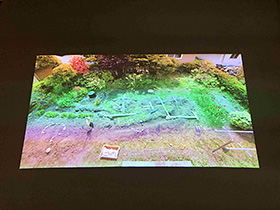

大巻伸嗣の大型インスタレーション3点を含む個展。

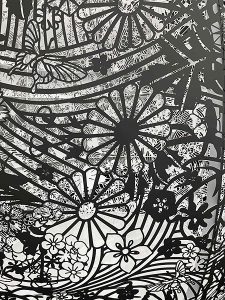

動植物の文様をくり貫いた巨大壺型に内側から光を当てる「Gravity and Grace」がパンフなどのヴィジュアルでよく見られているが、その部屋を過ぎ曲がった次の部屋には、闇の中でビニールが波打つ超大型インスタレーションに息をのむ。その次の部屋の大型映像作品もすごくて、映像作品を最後まで見られない私でも思わず見入ってしまう。

その他、ドローイング作品や映像・資料アーカイブも充実していて、これが無料だということにこちらが戸惑ってしまうほどだけど、他の展覧会の入場料が高いのだ。

これを見た勢いで、代官山のアートフロントギャラリーの大巻伸嗣展も見る。

こちらは「Gravity and Grace」のフォトグラム作品の展示。

- 投稿日:

-

2024年12月17日16:15

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

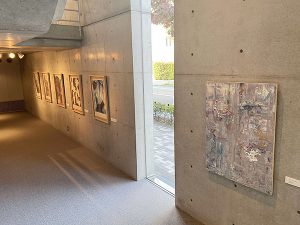

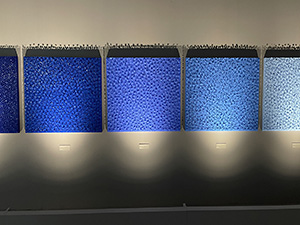

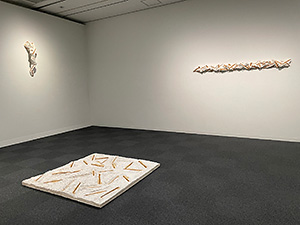

近藤昌美個展「滝と花と犬」東京アートミュージアム

2023年10月7日(土)-12月24日(日)

近藤さんは造形大の教授。またFBで首都圏の展覧会・ギャラリー情報を頻繁にあげてくれていて、遠方の私はいつもとてもありがたく拝見させて貰っている。

この近藤さんご本人の個展もFB上でたくさんの方からの投稿があり、展示風景やコメントも多いので、今更私が言うこともないですが、安藤忠雄の3階高の細長い空間とコンクリートの質感という難しい条件に対して、これ意外にないほどぴったりな作品レイアウトは流石としか言い様がありません。また近藤さんの作品はかなりエナメル感というか金属質の感じもあり、コンクリートの冷たさとむしろ合っているように思えました。

素晴らしいです。

- 投稿日:

-

2024年3月27日0:30

- | カテゴリー:

-

個展 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

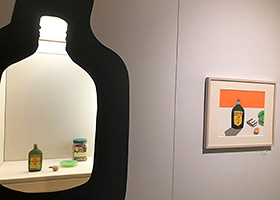

30年来の旧友二人の個展に行って来ました。

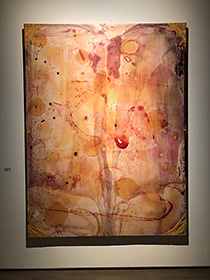

①田鎖幹夫展

昨年日本橋から表参道に引っ越ししたギャラリー砂翁&トモスは、空間と壁面、光までもが見事に呼応しているステキなギャラリーでした。

田鎖君は独自に開発した蜜蝋を使った作品を作り続けている。

蜜蝋を紙や板に塗り、引っ掻いて跡を作りインクや絵具を乗せ、それを溶かして別の紙に転写する。反転した作品がもう1つ出来る。

何より転写という間接的な過程を経ることで偶然性を取り込んだ作品になり、その分意図や意識から離れて開放的な気分になるのが心地よい。

②五嶋稔展

京橋のギャラリー檜B・C。

いつも通り五嶋君の性格そのものの、サービス満点の作品群でした。

アクリルガッシュの艶消し不透明、明るいベタ塗りと細筆による線の走りが冴え渡っていました。楽しい作品ですがただ楽しいばかりでなく、秘密めいたというか、蠱惑的なところがなんともくすぐられます。

- 投稿日:

-

2023年11月29日9:50

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

全く私には縁のない、しかし質の高い展示をすることで定評のある銀座のブティック系、化粧品系ギャラリーに行ってきました。

○銀座メゾンエルメスの「Interference(インターフィーレンス)」展 6月4日まで

繊細で脆い素材を使って知覚体験を促す4人のグループ展。

スザンナ・フリッチャーはモーターで震える糸を会場の空間に縦横にめぐらしたインスタレーション。その中を糸の震えやモーター音に同調しながら歩く体験。画像では糸が見えないかも。肉眼でもよく見えないくらい繊細でした。

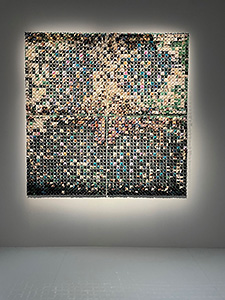

フランシス真悟の絵画は正方形の中央に円が描かれていて、それが微妙な色で塗られている。解説によれば光干渉顔料を使っているそうで、見る方向によりキラキラした色が蝶の鱗粉のように揺れ動く。

どれも体験するこちら側の反応で成立するような作品でした。

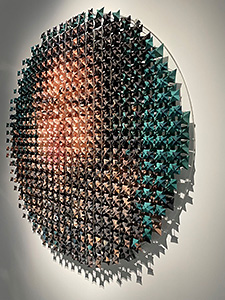

○シャネル・ネクサス・ホールの「マベル ポブレット」展 4月2日まで

キューバ生まれの女性アーティスト。パンフでは特殊な加工をした写真作品かと思ったけど、実際は今まで見たこともない不思議なモノだった。

小さくピラミッド型に折られた写真が壁から空間を空けて立体的に構成されていて、それをちょっと遠くから見ると画像が浮かび上がる。キャプションの素材欄に「origami folded photographs printed on backlight, mounted on plexiglass」とあり、プレキシグラスを塗った写真を折り紙のように折って作っているらしい。他に花びらの形のプラスチックをたくさんパネルに刺したものもあった。一見工業製品っぽいのだけどそれを越えて惹かれるものがある面白い作品だった。

(それにしてもエルメスやシャネルに入るときにはいつも緊張する)

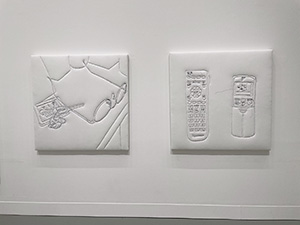

○資生堂ギャラリーの「YU SORA もずく、たまご」展(4月9日まで)

白い布に黒い糸で刺繍した作品。平面もあるが、実物大の立体を布で覆うインスタレーションも。モティーフはリモコン、テーブルの上の本やカップ、カーテンなど室内生活範囲の身近なもの。日常がそのまま漫画の一コマになって飛び出してきたような感じで、現代の工業製品がなんともはかなく愛おしく思える作品でした。

YU SORAは第16回 shiseido art egg賞受賞者の一人。

○ポーラミュジアムアネックスの「ポーラ ミュージアム アネックス展 2023 -自立と統合-」展(4月16日まで)

ポーラ美術振興財団による若手アーティスト海外研修助成制度で選ばれた6名による展覧会。

その後期3人展。佐藤幸恵の半透明ガラスの作品がかわいかった。

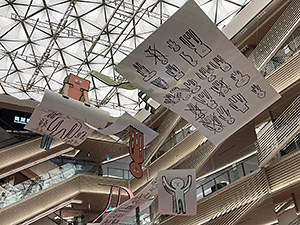

○GINZA SIX 6階蔦屋書店の中央イベントスペースGINZA ATRIUMでのb.wing個展「Home Alone(Don’t forget to play)」

(残念ながら3月29日で終わってしまった)

b.wingは香港出身のアーティスト。展示されている絵画(A-boyというキャラクターらしい)や教室風のインスタレーションから、作家の子どもの頃の孤独や心細さがあふれ出ている感じで、心ならずも「しん」と感動してしまった。

この作家は全く知らなかったので驚きも大きい。それにしてもGINZA SIX 6階蔦屋周辺は面白くいつまでいても飽きない。

(最後の画像はGINZA SIX吹き抜けのジャン・ジュリアン作品)

- 投稿日:

-

2023年11月22日17:41

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術 , 美術館

- | コメント・トラックバック:

-

0件

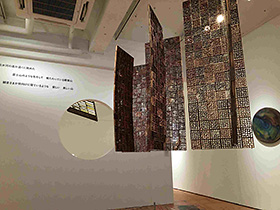

先週、埼玉県立近代美術館で「ポローニア」展というグループ展に出品していました2023年3月21日-26日)。

「ポローニア」展は大学の先輩方のグループ展で、それに今回加えていただきました。「ポローニア(Polonia)」とは「桐」のことで、大学の校章に使われているシンボルで、たしかよく行った構内の喫茶店もその名前でした。

現在、埼玉県立近代美術館での企画展が「戸谷成雄」展で(2023年5月14日まで)、グループ展の受付の合間に、戸谷作品が全年代にわたりこれだけ多く見られたのはラッキーでした。空間をゆったり使った展示レイアウトに、戸谷の重量感ある「森」シリーズなどの作品は迫力満点でした。戸谷の作品に「ミニマルバロック」と本人が命名(造語)したシリーズがありますが、その名の通り基本的な彫刻の概念、構造に対する深い思索と、人間的な内実(情念)が融合したような表現は見応えがありました。

今回、長くはない滞在でしたが、足が動く限り展覧会を見て回ったので、これからいくつかアップしていきたいと思います。とりあえず友人の展覧会から。

○池袋B-galleryの「長はるこ」展。ギャラリーオーナーで版画家の長さんのシルクスクリーン作品と、大学院同窓の沼尻昭子さんの立体作品(壁のオブジェ)のコラボ展。両氏が同じネパール紙を素材にしています。(4/9まで)

○銀座ギャルリー志門の「Monochrome」展。古くからの友人が何人か出品しています。(3/25で終了)

- 投稿日:

-

2023年5月29日12:08

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

レポートその②です。

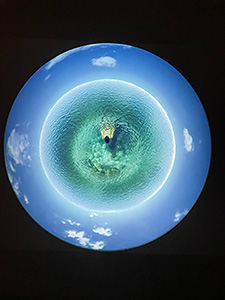

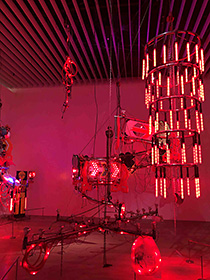

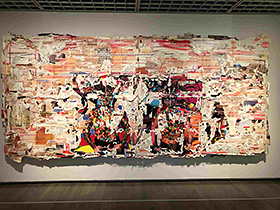

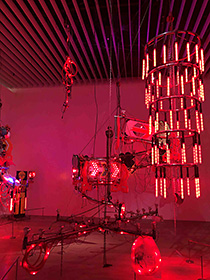

森美術館の「六本木クロッシング」。

同じフロアーで開催している「YUMING MUSEUM」と「冨樫義博展」(この漫画家について全く知らない)は行列ができているのに、「六本木クロッシング」 は予約なしでもスイスイ。しかし入ってみると作品の持つ切実なエネルギーに圧倒されます。「六本木クロッシング」はいつも人間としてギリギリのところで制作しているアーティストが選ばれている印象がありますが、今回もヒリヒリするような痛みや叫びが聞こえてくる(それが時にユーモラスな表現をとることもありますが)ような素晴らしい展示だと思いました。

人類や自然、歴史や文化とどう関わっていくのか、それを自分のこととして美術的手法でなんとか応えようとする真摯さと気概を感じる展覧会でした(個人的感想ですが)。

「MAMコレクション:自然を瞑想する」の久門剛史、ポー・ポー、梅津庸、「MAMプロジェクト」の山内祥太も良かった。

青木千絵

金川晋吾

AKI INOMATA

キュンチョメ

市原えつこ

石垣克子

SIDE CORE2

進藤冬華

梅津洋一

山内祥太

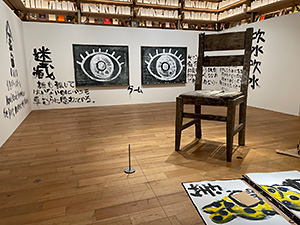

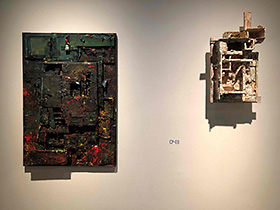

国立近代美術館の「大竹伸朗展」。

こちらは一応予約して入りましたが、なくても大丈夫そうです。

大規模回顧展ということでかなり期待していましたが、自分の中ではなんだか薄い印象しか残りませんでした。

もともとかなり好きなアーティストで、直島など作品も結構見てきました。中でも2006年東京都現代美術館の個展「大竹伸朗 全景 1955-2006」の印象が強く、そのため今回大竹というアーティストをなぞって見てしまったのか、またはその前に見た「六本木クロッシング」の衝撃が強かったためなのか、よくわからないですが、ただただ「美しい」作品群として目に映りました(これも個人的感想です)。

年代順でなくテーマごとの展示で、そのテーマの意図がよくわからず、またアプリで作品リストや解説を見なければならない煩わしさも影響したかもしれません。

こういうこともあります・・・・といった感想です。

- 投稿日:

-

2023年4月28日22:58

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京

- | コメント・トラックバック:

-

0件

用事で数日東京に滞在しました。約2日の自由時間でいくつかの展覧会を見ました。見たいものがたくさんあって、全部は見られませんでしたが、限られた時間の中でかなりの数の展覧会を回りました。そのレポート①です。

旧友の個展がいくつかありました。

80年代末から90年代にかけていくつかのグループ展でご一緒させていただいたり、コンクールでよく顔を合わせていた方々です。現在も精力的制作、活躍されています。

黒田克正展/ギャルリー東京ユマニテ/12.8-12.28

醍醐イサム展/K‘s Gallery/12.6-12.18

原大介展/椿近代画廊/12.5-12.16

寺田和幸展/Galerie 412/12.5-12.17

醍醐酸、原さん、寺田さんとはお会いでき、その頃の話になると30年以上前なのに皆さん良く覚えていて、懐かしい思い出に花が咲きました。最後に行ったGalerie 412は表参道ルイ・ヴィトンの真ん前。思いがけずクリスマスイルミネーションが見られました。

黒田克正

黒田克正

醍醐イサム

醍醐イサム

原大介

原大介

寺田和幸

寺田和幸

クリスマスイルミネーション

クリスマスイルミネーション

- 投稿日:

-

2023年3月24日15:13

- | カテゴリー:

-

個展 , 写真

- | コメント・トラックバック:

-

0件

松江市出身の建築家滝山作氏の設計による集合住宅ループハウスの一室101号室がギャラリーとしてオープンしました。

こぢんまりとして適度に入り組んだ空間と真っ白い壁面が、住宅でありながらギャラリーとして立派に機能しています。

今回こけら落としの展覧会として、伊藤さんの無機質な山陰の海景写真がこの空間にみごとにはまっていました。

発表の場の少ない松江市に、こんな展示スペースがこれから機能していくことを大いに期待します。

- 投稿日:

-

2023年2月13日11:34

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 東京 , 現代美術

- | コメント・トラックバック:

-

0件

池袋B-galleryでの個展開催中、午前中は時間があるので、東京をふらふら歩いていた。主に展覧会鑑賞と思い出の地巡りです。

・台東区谷中の「SCAI THE BATHHOUSE(スカイザバスハウス)」の「李禹煥-物質の肌合い」展。60年代の作品が多い。同時期にやっている新美術館の展示に比べてもちろん小規模だが、素晴らしい作品ばかり。根津・谷中・千駄木のこのあたりは昭和っぽい町並みが今人気。文豪の史跡なども多く、確かに歩いているだけで面白い。

SCAI THE BATHHOUSE(スカイザバスハウス)

李禹煥

李禹煥

・西荻窪「数寄和」の「岸本吉弘」展。西荻も住みやすそうな感じ。特に駅裏の飲み屋街は独特の雰囲気で楽しい。そこから中央線で一駅先に行って吉祥寺の井の頭公園へ。学生の頃何度も来た。甘い話だったらいいのだが、大体がその先にある友達の家に遊びに行っていた時に通っただけ。ただそのあたりの喫茶店も感じいいし、又吉直樹の『火花』のロケ地で、見覚えのある場所もあって久しぶりに来て良かった。

岸本吉弘

井の頭公園

井の頭公園

・東京都庭園美術館の「旅と想像・創造」展。庭園美術館の前身である旧朝香宮邸の朝香宮夫妻の100年前の欧州旅行の跡を追った展示を中心に、高田健三らの旅の紹介。そして最後に旅にまつわる現代美術。宮永愛子、福田尚代、さわひらき、栗田宏一など。この美術館も何回か来ているけど、時々面白い企画をする。

東京都庭園美術館

「旅と想像・創造」宮永愛子

・本郷の「トーキョーアーツアンドスペース」。台北国際芸術村15周年交流記念展「ひもとく」展。いつも地味にいいものをやっている。御茶ノ水を一回り。湯島聖堂、レモン画翠、ニコライ堂などを巡る。学生の頃レモン画翠によく来たが、「クラシック」という名曲喫茶があってそこにも良く寄った。さだまさしが食べかけの檸檬を放った聖橋。レモンといえば梶井基次郎を思い出すが、梶井のレモンは丸善の本の上に置かれた。

トーキョーアーツアンドスペース

「ひもとく」展

「ひもとく」展

ニコライ堂

聖橋からの眺め

・宿泊中の大塚駅近くのホテル前から都電が出ている。都電荒川線に乗って「鬼子母神前」で降りる。私の心のふるさと雑司ヶ谷をぶらぶら。大学生の四年間ここに住んでいた。下宿もバイトをしたお菓子屋もよく行ったラーメン屋ももうなくて、池袋まで歩いた道もよくわからない。雑司ヶ谷霊園に行った。夏目漱石の墓など有名人のお墓がいっぱい。松江にゆかりの小泉八雲や村山槐多、俳人の杉田久女の墓もある。

鬼子母神

夏目漱石の墓

小泉八雲の墓

・B-gallery隣の自由学園明日館。休みの日は結婚式が多くてなかなか中に入れてもらえない。

自由学園明日館

- 投稿日:

-

2021年11月1日17:23

- | カテゴリー:

-

個展 , 展覧会 , 文学 , 東京

- | コメント・トラックバック:

-

0件

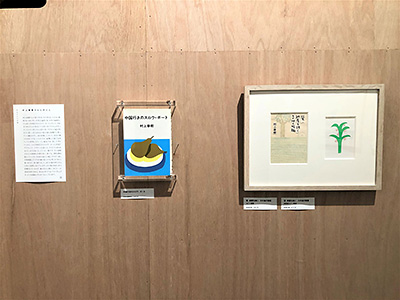

いつもは一応美術家として展覧会を見ますが、これだけはほとんどファン心理です。ただただ見たい。

ペンの細いスミ線と明快な色面(パントーン)のスタイル、その後の下手っぴ風な色鉛筆の直描きイラスト、村上春樹や嵐山光三郎らとの交友、俳句、お酒や旅などのエッセイ、どれも好きですが一番好きなのは小説です。

「手のひらのトークン」などの淡々としたニューヨークものもいいですが、「アマリリス」などちょっと隠微な恋愛ものも結構あって密かに好きです。

多才多趣味で余裕があり、優雅に人生を楽しむ人という感じですが、ある意味孤高の人ではなかったか。「孤愁」といった雰囲気を感じるのです。

展覧会会場は広くはないですが、資料の多さと工夫された展示構成、アットホームな雰囲気でとても楽しめる展覧会です。

安西水丸展会期 2021.4.24-9.20